内容提要:当今社会,由技术进步所形成的技术理性统治和以社会进步为目的的公共政策深刻地影响着大家,使大家渐渐丧失自由和我们的决定权,法学也由此出现了困境。文章剖析这种近况,并围绕国家编制产业技术政策中出现的有关法律问题进行评说。在此基础上,文章指出:国家产业技术政策应当在公共商品和市场逻辑中找到以达成自由为目的的出发点,并确立以技术革新为核心的法治目的,只有如此,这只“猫头鹰的起飞”才不必等到黄昏。

关键字:技术理性 公共政策 国家产业技术政策 技术革新

Abstract: Now, the governing from technological reason brought by technology progress and public policy based on social development influence us so greatly that we are gradually getting deprived of freedom and self-determination right. This also throws the law into a plemma. The article analyzes this situation and makes comments on legal problems in making government’s policies for industry and technology. Then it points out that government’s industry and technology policies should draw out the starting point of realizing freedom from public products and market logics, and the aim for legal system is technological innovation. only through these measures, can theory not fall behind the practice.

Key Words: Technological Reason Public Policy Government’s Industry and Technology Policies Technological Innovation

对常识分子来讲,适当的事物是这种规范的最好功能,是这一规范延缓了灾害的发生,而不过问该规范在其总体中事实上是不是是非理性中的最好状况。……常识社会学为无家可归的常识分子安排了说教的场合,在那里,常识分子可以学到忘却我们的本领。[①]

——特奥多尔·W·阿多诺

(Theoder W. Adorno,1903-1969年)

1、问题提出

从工业革命以来,科学主义携带大家美好的幻想一直主宰着这个世界。“泰坦尼克号”的沉没其实并没让多少人清醒过来,科学家的乐观主义也并未由于人文学家们的悲天悯人而有所消减;相反,技术进步与日益增长的财富迷惑了大家的眼睛,并衍生为每个学科中的理性主义倾向。在此影响之下,正统经济学家们将“经济增长”变成了“不可动摇,不可否定的信念”[②];而近代以来的定义法学实质上就是这种科学主义和理性主义在法学范围里的产物[③]。在这类表象背后尤为深刻的是,“技术理性”或“工具理性”像一个挥之不去的梦魇,正在成为一种“意识形态”统治着大家,大家甚至还茫然不觉。这就是法兰克福学派[④](Frankfurt School)为大家描绘出的工业社会的一幅可怕景象。而今天,这种景象在现实日常直接表现为各种社会问题:“生态的破坏、战争的威胁、社会秩序的急剧转变、大家思想和意识上的不安,在在都显示常识增长并不是一个可以无限膨胀的气球。”[⑤]于是,大家的耳边又第三地响起了美国学者梅多斯(Donella H. Meadows)等人早就警告过大家的话:“增长的极限”![⑥]但这一次,好像不单单是资源的有限性问题。因为很多社会问题的出现,以公共利益和公共目的为借口的各种形式的国家干涉政策颁布;而在各种政策和纷繁复杂的社会关系中,唯一大概被忽略的只不过个人自由。由是,过去让人们世代珍视的个人自由,现在只能在技术理性与社会进步的双重重压下艰难地残存在大家的日常,甚至大有被淹没的危险。[⑦]因此,本文研究的出发点,就是试图在大家追求科技进步与社会进步的道路中,探寻一条达成个人自由与进步的途经。

拟定新的国家产业技术政策也不可防止地要审视这个问题。[⑧]由于产业技术政策以往一直都是打造在促进技术改造和经济增长的信念之下,是一国政府谋求社会进步的一种手段或者方案;同时,产业技术政策也不可防止地要涉及到怎么样认识和对待科技的问题。国家产业技术政策是国家产业政策的一个分支。通常来讲,国家产业政策包含产业结构政策、产业组织政策、产业技术政策、产业地区政策和产业国际竞争优势政策。[⑨]

狭义地理解产业政策,觉得它主要指国家针对产业结构情况而拟定的政策。比如,有人觉得,产业政策是针对肯定时期内产业结构变化趋势和目的的设想,同时规定每个产业部门在社会经济进步中的地位和用途,并提出达成这类设想的政策手段。[⑩]但国内学术界和政府部门主要在宽泛的意义上来用这个术语。本文中,大家也采取一种较为宽泛的理解,将国家产业政策表述为:国家为了达成某种经济与社会进步目的,以特定的产业指向为基础,综合运用财政、税收、金融、价格、外贸及外汇等调控方法的政策体系(或政策群)。

自20世纪80年代以来,产业政策(Industrial Policy)是经济学关注的一个要紧内容。[11]在中国官方文献中,该词最早出目前1986年《国内国民经济和社会进步的第七个五年计划》之中,但事实上自70年代末期开始,中国政府便开始广泛推行与推行产业政策。中国社会科学院经济研究所江小涓研究员觉得,有以下四个方面是什么原因致使中国政府看重并拟定了较多的产业政策:第一,中国经济增长一直遭到结构失衡问题的制约,因而调整结构长期是政府经济工作的要紧内容;第二,在经济体制改革过程中,计划体制和市场机制都不足以保证国民经济协调进步和调整失衡了的产业结构;第三,战后后起工业化国家与区域如日本、新加坡和韩国等成功经验,使得中国经济学界和政府部门对产业政策在结构调整中有哪些用途抱有较高的期望值;第四,产业政策是一种弹性非常大的政府干涉方法,它为倡导政府指令性计划直接干涉和倡导市场机制中政府对经济的间接调控的两种建议,都提供了可以同意的方法。在这四个方面的原因中,存在着两种理论观念,即“市场机制存在缺点”和“后起国家需要赶超型进步”(也即常常提到的“跨越式进步”)。正是这两种理论观,为中国在转型时期推行许很多多产业政策提供了理论依据。[12]

在中国经济改革过程中,尽管经济学界和中国政府对国家产业政策问题较为看重,研究成就也有不少,但法学界好像并不沉迷此。当然,经济法学从“产业法”的角度给予了肯定的关注,比如北京大学法学院杨紫烜教授主编的全国高等学校法学专业核心课程教程《经济法》第四编“宏观调控法”中,也设专章讨论了“产业法律规范”。[13]同时,在科技法学的研究中,也有学者从产业进步角度来进行直接论述;[14]但其中大部分的研究还是从“科技奖励规范”、“科技成就转化法律规范”、“技术市场法律规范”和“高技术法律规范”等角度,进行了一些间接性的论述。[15]显然,这种研究情况并不让人认可。

经济法学中“产业法”的提法,也有些学者直接称之谓“产业政策法”。[16]是不是要提出一个专门的法律门类,本人觉得是一个没意义的问题;重点是大家需要展开这方面的具体而实在的研究。由于产业政策与法律的关系是一种事实上的关联,它至少表目前以下四个方面:第一,产业政策是某些法律拟定的依据,如国内1996年《电力法》第14条第1款规定,“电力建设项目应当符合电力进步规划,符合国家用电器力产业政策”;第二,有的产业政策本身就是以法律形式出现的,如日本《振兴电子工业临时手段法》、《振兴专用机械信息产业临时手段法》(1978年法第84号)等;[17]第三,某些法律的实行,便是为了某种决策提供政策依据,如《中国环境影响评价法》[18]第4条规定,环境评价即“为决策提供科学依据”,而第6条所规定的打造国家环境影响评价基础数据库和评价指标体系,本身就是为了产业或产业技术政策提供科学依据;第四,在传统法律门类中,也包括了产业政策的指导思想和原则,如专利法、反垄断法、金融法和税收法等。当然,有些学者觉得,国内现在不少产业政策表现为政府或其职能部门的法规或规章,甚至是规范性文件形式,缺少体现法律性质的责任规范作保障,因此觉得国内不少范围只有“产业政策”而没“产业政策法”。[19]这种怎么看,反映出国内现在产业政策的法律化程度不高的现象。[20]不过,本文对政策(policy)问题的理解,并非打造在与法律(law)相互对立的基础上;相反,本文觉得它们常常是相互交融、相互联系在一块的。[21]

鉴于国内现在在这一范围的研究情况,本文试图在技术理性和社会进步的双重重压之下寻求个人自由与进步的同时,以产业政策与法律之间存在的这种“事实”关系为剖析基础,并重点就产业技术政策部分进行论述。当然,本文研究的出发点和趣旨在于为这一范围的研究提供基础理论。

另外,这里需要界定一下本文所用的“科技”的定义。严格地说,科技一词(简称“科技”)所指的“科学”与“技术”是两个不一样的定义。普通的看法觉得,科学即为自然科学,并侧重于理论研究;技术即为应用技术,侧重于应用范围。但从19世纪中后期以来,科学与技术的联系日益紧密,以致于大家很难将它们第三分开。历史学家、法国年鉴学派第二代宗师费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)关于科学和技术的关系问题有过一些有趣的论述。他觉得,科学是技术的上层建筑,尽管科学一直姗姗来迟,但每次都应邀赴约。不过,到了17世纪,靠技术的帮忙,科学便不再姗姗来迟了,由于那是技术和科学“订婚”的年代;而在19世纪,二者便正式“结婚”了。因此,大家谈论现代科技时,总是是将科学与技术作为一个整体来看待的。[22]在这种语境和意义上,本人反对将“科学”一词泛化,尤其是将社会科学也作为严格意义上的“科学”看待的做法。比如,有些学者在谈科技对法律的影响的时候,将社会科学也作为科学纳入视线,这就混淆了学科的基本分类体系,事实上也是偷换了定义,回避了所要讨论的核心命题。[23]因此,本文在用科技一词的时候,是将科学与技术作为一个整体来看待的,但没将社会科学作为科学的范畴纳入研究视线;而文中出现“科学”或“技术”单独用的时候,总是只不过侧重强调科技在理论或者应用方面的意思。

2、技术理性:一个挥之不去的梦魇

技术理性也可以称作“理性之蚀”,是自工业革命以来大家解构社会的一个要紧定义,目前又演变为各种技术帝国主义的剖析范畴。提出这一问题,主如果针对现代社会中科技的压倒性优先地位,大家由此产生的技术依靠,与大家需要在社会日常获得均衡的复归。比如,在对信息管理、遗传基因、环境破坏、尖端医疗技术等进行法律规制的过程中,社会已经很大地依存这类专门范围中的专门技术和专业技术职员(普通人又非常难接触或者参与这类范围中的决定程序),而科技本身又欠缺“责任心”,于此同时,社会整理中的宗教、道德的统合能力却在不断地降低,因此大家便期望以对法律关系的信任为基础,重新复归一种均衡的市民生活状况。[24]

理解技术理性,需要从法兰克福学派的理论开始。大体而言,法兰克福学派的理论可以分为三个层面:(1)思想层面,指的是理性批判和形而上学批判;(2)社会层面,强调的是社会批判(大众文化批判);(3)国家层面,侧重于意识形态批判(政党意识形态和科学主义意识形态)。这里,大家主要讨论的是第三个层面中的科学主义意识形态问题。当然,这三个层面也并不是各自独立,而是相互照应的。[25]因此,对科学主义意识形态的研究,也不可防止地要涉及到其他层面中的某些问题。

作为人本主义思潮的一支劲旅,法兰克福学派本身就是在西方反科学主义斗争中逐步成长和进步起来的。有人将它科技哲学思想概括为“理性观”、“批判的科学哲学”、“科技社会学”和“新马克思主义”自然观这四个方面。[26]而事实上,正如整个批判理论(Kritische Theorie)本身一样,大家非常难对它有一个总的评价。[27]不过,总地说来,它的科技哲学思想都是从技术理性或工具理性的角度出发来讲解的。由于批判理论在对实证主义、科学主义和资本主义进行批判的同时,对科技与理性、统治、意识形态、人的将来及自然等之间的关系进行了揭示,而其理论核心和批判工具便是“技术理性”或“工具理性”。[28]

技术理性的定义,或许本身就是意识形态。不只技术理性的应用,而且技术本身就是(对自然和人的)统治,就是办法的、科学的、谋划好了的和正在谋划着的统治。统治的既定目的和利益,不是“后来追加的”和从技术以外强加上的;它们早已包括在技术设施的结构中。技术一直是一种历史和社会的设计;一个社会和这个社会的占统治地位的兴趣企图借用人和物而要做的事情,都要用技术加以设计。统治的这种目的是“物质的”,因而它是技术理性的形式本身。[29]

这是赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse,1898-1979年)的一个著名论断。他觉得,在现代社会里,科技不再具备中立性,已经成为一种统治工具或意识形态。在此之前,大家常见所同意的科学观念觉得,科技是一种价值中立的东西,它本身没什么看法和思想,只不过学会技术的人赋予了它价值取向。然而,马尔库塞觉得,一旦确认了一种纯“物质性”的东西——技术——本身具备“意识性”(即理性),那样技术就势必会超越它自己而拥有“我们的价值”了。他说,“面对这种社会的极权主义特征,那种技术‘中立性’的传统定义不再能保持下去。技术本身不可以脱离开技术所赋予的功用。这种工业技术社会是一种已经在各种技术的定义和构成中运转的统治规范。”[30]

当然,科技进步推进了社会的进步,并正在不断地满足大家的各种需要,消解社会各阶层之间的矛盾。这类,使大家看到了科技的合理性的一面。马尔库塞则在这富裕和美好的工业社会表面发现了其作为整体的不合理性。他说:

但这个社会作为一个整体来看,却是不适当的。社会的生产率破坏人的需要和人的才能的自由进步,社会的和平由常常的战争威胁来保持,社会的进步依靠于平息(个人的、民族的、国际的)存活斗争的各种现实可能性的压抑。这种压抑,极不同于大家的社会以往的、较不发达的阶段所具备的特征,今天不是一种自然状况的和技术上不成熟的状况起用途,而相反地是实力地位起用途。当代社会的各种能力(智商的和物质的)比以往任何时候要大得不可估量,这意味着社会对个人统治的范围比以往任何时候要大得不可估量。大家的社会,在一个极高的效率和一个不断提升的生活质量的双重基础上,以技术而不是以恐怖来克服离心的社会力量而显出特点。[31]

马氏的这段论述,虽然区别了传统社会(或称“较不发达”社会)与当今社会的不同特征,但他的说明中还是有一些让人不是非常明确和不是非常明朗的地方。是的,当今社会因为技术的介入,使得社会力量大得“不可估量”,也使得社会对个人统治的范围大得“不可估量”,同时克服各种社会力量的“离心力”,然而,它又为何压制了人的自由进步,并使“社会的进步依靠于平息存活斗争的各种现实可能性的压抑”呢?

大家假如可以回到马氏在《单面人》导论中的开篇,问题便会了解一些。

能灭绝人类种族的原子〔战争〕的大灾难的威胁,不也就是用来保护使这种危险永存的同一种力量么?预防如此一种大灾难的努力,使探究在当代工业社会中大灾难可能发生的种种缘由相形见绌。这类缘由仍然未被公众所确认、所揭露、所抨击,由于公众在过于明显的来自外面——对西方而言来自东方,对东方而言来自西方——的威胁面前退却了。需要预先作筹备、生活在濒危之中与面临挑战,是同样明显的。大家忍受在和平常期生产毁灭性方法,极度的浪费,同意一种防御教育,这种防御使防御者和他们防御的东西都一样成为畸形。[32]

这部著作完成的时间是在20世纪60年代,在当时东西方对抗的危险中,公众退却了,已经失去了批判能力,将个人的需要和自由让坐落于“公共安全”或“国家利益”,并同意“防御”性质的教育,“忍受”着“生产毁灭性方法”,最后使“防御者和他们防御的东西都一样成为畸形”。[33]其实,那个年代也正是大家对理性主义进行深思的年代,而大家在检讨我们的过程中又陷入了新的理性困惑之中。

当然,自20世纪末东欧集团瓦解以来,以核威慑为主的东西方对抗已经淡化了。但,“9·11”事件和伊拉克战争又好像在告诉大家,所有远未过去。同时,科技成为了一股绵延的愈加强大的力量,改变了过去“党派”或“主义”之类的意识形态在社会日常所占据的主导地位,成为了主宰社会生活的要紧原因,并克服了各种“离心的社会力量”。[34]

在本人看来,这就是马尔库塞的独到之处:他从科技给人类带来的显现的(如人的需要的增长、环境破坏、战争残酷等)和隐性的(“不真实的”意识形态、丧失自我、失去自由等)困惑与满足中,发现了技术正在日益增长的巨大用途,尤其是揭示了其所具备的政治意义。工人和老板赏析相同的电视节目,打字员和雇主的女儿打扮得一样妩媚,黑人开着“卡迪拉克”等等,这类并不表明每个阶级的消失,只不过表明下层大家推荐“用来保持现存规范的各种需要和满足所达到的那种程度”。[35]他觉得,虽然科技进步的收获防止了意识形态方面的指控并使合理性的“不真实意识”成为真实意识,但这并不意味着“意识形态的终结”;相反,“在肯定意义上说,发达的工业文化比它的前身是愈加意识形态化的”[36]。因为科技进步所带来的这种不合理中存在着合理性,而这种合理性却足以遮蔽大家的视线而使大家忽略其中的不合理性。因此,马尔库塞只得无奈地写道:

大家重新面临发达工业文明中最让人烦恼的一个方面:它的不合理性中的那种合理性。它的生产率和效率、它的增加和扩展各种生活舒适品的能力,它的变废物为必需品、变破坏为建设的能力,这种文明把客观世界改造为人的思想和肉体延伸所达到的程度,使得这个异化定义本身成了疑问。大家在各种各样的产品中认识到他们自己;他们在汽车、高保真度的网站收录机、错层式的住宅和厨房设施中找到了他们的灵魂,把个人栓到社会的这种机制本身已经改变,并且社会控制在它引起的各种新的需要中得到确立。

这类风靡的控制形式,是一种新的意义上的技术控制。无疑,生产性的和破坏性的设施的技术结构和技术效果,一直是使全体居民服从于整个现代确立起来的社会劳动分工的要紧方法。更有甚者,如此的一体化,常常随着着各种更明显的强制形式:生计的丧失,司法机关,警察,武装力量。目前仍是如此。但在现时期,各种技术控制方法是为了所有社会集团和社会利益作为理性的真的体现而出现的。它到了如此一种程度,以致于所有矛盾好像都是不适当的,所有对抗都是不可能的。[37]

于是,正如表演艺术家卓别林先生所饰演的那样,大家成为了整个社会机制中的一个零件,“随大流”地被迫不停地运转。一个失去了批判精神的社会被精密地组织在一块,大家没办法在其中去发现其作为整体或系统的不合理性,也更不可能去对据此构筑的社会进行批判。此时,作为意识形态的科技目前已不再处于政治系统和社会生活的幕后,而是居于前台,对统治大家发挥着直接的工具性和奴役性的社会功能。并且,科技愈发达,大家所遭到的奴役和统治程度就愈为深重。[38]

在第一代法兰克福学派学者们的眼中,科技的这种意识形态化是一种科技的“异化”,它妨碍了大家对于真实事物的判断,将大家的行为捆绑在技术、机器之上,使人被物化,并成为科技的附属物。马克斯·霍克海默(Max Horkheimer,1895-1973年)说,“不只形而上学,而且还有它所批判的科学本身,皆为意识形态的〔东西〕;科学之所以是意识形态,是由于它保留着一种妨碍大家发现社会危机真的缘由的形式,……所有掩盖以对立面为基础的社会真实本质的人的行为方法,皆为意识形态的〔东西〕。”[39]而且,科技一旦被意识形态化将来,对于过去的统治方法的认识也发生了变化。资本主义社会过去所进行的“双重统治”――即以人对自然和人对人的统治为特点的统治,目前则都以科技作为媒介或中介来完成;并且,在表现形式上,出现了设计精致而又无限膨胀的资本主义或国家社会主义官僚主义体制。

认识到打造在科学精神上的资本主义官僚体制所带来的僵化将来,霍克海默和阿多诺提出了一种新的启蒙理论。他们觉得,“启蒙本身是对我们的绝对否定,它不是进步的直线式的实证主义,而是通过新的社会野蛮、通向它自己制造的、管理的世界的强制集体的渠道。”[40]官僚主义工业社会所形成的“理性之蚀”使社会僵化,这种实证主义或实用主义“使自主的理性,即启蒙运动的至善合理化了,而且把它归结为抽象的目的关系与中介关系。”[41]如马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1889-1976年)一样,霍克海默、马尔库塞等也看到了国家社会主义和技术世界的基本关系,但他们却批判了这种关系,觉得它并非对“内在的真理和伟大”的一定;并揭示前苏联社会抑制和社会变化的前景就是压抑个体的自由和人性,而只能“自由地”集体行动。[42]霍克海默觉得,“法西斯极权国家是工业社会转变为野蛮的唯理主义的顶点”[43];同时,他批评了那些只集中于现实的一个方面而排斥其它方面的社会理论,觉得它们致使了一个常常为法兰克福学派攻击的办法论上的谬误:拜物教。“霍克海默与劳动拜物教的对立表达了其唯物主义的另一个方面:人对感性幸福的需要。”[44]他觉得资产阶级文化与个人固有些满足之间存在敌对,而且从大体上已经忽略了个体的满足。

不过,假如大家以为法兰克福学派的看法都是千篇一律的话,那就太教条了。事实上,在第二代学者中,不少看法都进行了修正。[45]尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habemas)反对马尔库塞所说的“技术的解放力量转而成知道放的桎梏”的论点。他觉得,在马氏的技术观中,无论是将科技作为意识形态还是将科技看成“纯粹性”生产力,都会使大家为了获得另外一种性质的技术而抛弃大家现有些技术。而这种用“二者择一的态度对待自然”的办法,不可能得出一种“新的技术观念”。哈贝马斯说:

大家不把自然当作可以用技术来支配的对象,而是把它作为可以〔同大家〕相互用途的一方。大家不把自然当作开采对象,而试图把它看作〔存活〕伙伴。在主体通性(Intersubjektivitaet)尚不健全的状况下,大家可以需要动物、植物,甚至石头具备主观性,并且可以同自然界进行交往,在交往中断的状况下,不可以对它进行单纯的改造。一种独特的吸引力可以说至少包括着如此一种观念:在大家的相互交往尚未摆脱统治之前,自然界的那种仍被束缚着的主观性就不会得到解放。只有当大家可以自由地进行交往,并且每一个人都能在其他人身上来认识我们的时候,人类方能把自然界当作另外一个主体来认识,而不象唯心主义所想的那样,把自然界当作人类自己以外的一种他物,而是把自己作为这个主体的他物来认识。[46]

这是哈氏技术观的一个理论首要条件:把自然当作伙伴,并同自然界进行交往。他第一依据阿尔诺特·盖伦(Arnold Gehlen)的论点,觉得技术和目的理性活动[47]的结构之间存在一种内在联系。他觉得,技术的进步同讲解模式是相应的,好像人类把人的机体刚开始具备的目的理性活动的功能范围的基本组成部分一个接一个地反映在技术方法的层面上,并且使自己从这类相应的功能中解脱出来。[48]他说,“对现有技术的选择,即对作为对立面,而不是作为对象的自然界的设计,是同一种可选择的行为结构联系在一块的,即同有别于目的理性活动的、以符号为媒介的相互用途联系在一块的。这就是说,两种设计是劳动和语言的设计,是全人类的设计,而不是一个个别年代的、一个既定的阶级的,一个可以超越的情况的设计。”[49]可见,在认识到自然界的主体性将来,大家就会发现,技术就不单是以征服或改造自然为目的的选择,而更多是一种规范安排。而且,这种安排是超越阶级而为全人类设计的。接着,哈贝马斯以“劳动和相互用途之间的根本不同”[50]为出发点,将技术社会中行为导向的规则体系分为技术规则和社会规范两类,并对两者进行了详细地考察。

哈贝马斯觉得,技术规则是作为一种目的理性的(或工具的和策略的)活动系统。他讲解说:“我把‘劳动’或曰目的理性的活动理解为工具的活动,或者适当的选择,或者二者的结合。工具的活动根据技术规则来进行,而技术规则又以经验常识为基础;技术规则在任何状况下都包括着对可以察看到的事件(无论是自然界的还是社会上的事件)的有条件的预测。这类预测本身可以被证明是有依据的或者是虚假的。合理选择的行为是根据策略进行的,而策略又以剖析的常识为基础。剖析的常识包含优先选择的规则(价值系统)和常见准则的推论。这类推论或是正确的,或是不对的。目的理性的活动可以使明确的目的在既定的条件下得到达成。但,当工具的活动根据现实的有效控制标准把那些适合和不适合的方法组织起来时,策略活动(das strategische Handeln)就只能依靠于正确地评价可能的行为选择了,而正确的评价是借用于价值和准则从演绎中产生的。”[51]

而社会规范则是作为以符号为媒介的相互用途的规范框架的交往活动系统。哈贝马斯说,“其次,我把以符号为媒介的相互用途理解为交往活动。相互用途是根据需要遵守的规范进行的,而需要遵守的规范规定着相互的行为期待(pe Verhaltenserwartung),并且需要得到至少两个行动的主体(人)的理解和承认。社会规范是通过制裁得到加大的;它的意义在平时语言的交往中得到体现。当技术规则和策略的有效性取决于经验上是真实的,或者剖析上是正确的命题的有效性时,社会规范的有效性则是在对意图的相互理解的主体通性中打造起来的,而且是通过义务得到常见承认来保障的。”[52]

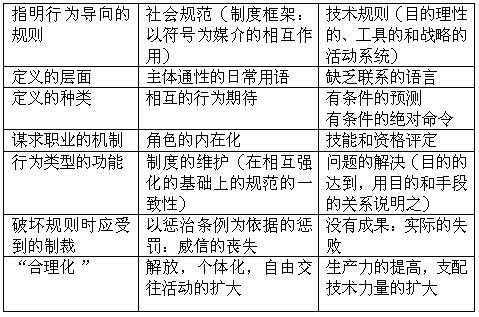

如此,哈贝马斯对这两种行为规则的概念、机制、功能、合理化基础和受破坏后的制裁进行了比较,并列表如下(表1)。[53]

这种剖析就改变了马尔库塞试图第三维持科技作为“生产力的纯洁性”的倾向,将以道德为基础的规范框架和以目的理性为基础的子系统统一块儿。因为以马尔库塞为代表的老一辈学者们对工具理性或技术理性的批判的彻底性,法兰克福学派的批判社会理论几乎是走上了一条毅然决然的无归路。由于他们的理论缺少建构性,没办法面对科技不断进步所带来的一系列问题。而哈贝马斯通过论证科技进步的规范化及其合法性基础,将科技进步与社会进步联系起来。所以,哈贝马斯的这种剖析,事实上是为法兰克福学派批评理论探寻到了一条进步路径。这大概就是国内学者称哈氏不只着眼于“破”,而且还期望有所“立”的地方。[54]

综上所述,法兰克福学派的科技哲学事实上是现代人对17世纪以来科技和工业获得巨大收获的同时所带来的巨大灾难的一种深思,也为后现代主义社会思潮提供了哲学基础。作为一种批判的科技哲学,该学派对实证主义进行了广泛的批判,事实上是批判了“科学主义”思潮,力图以人本主义出发,确立一种与实证主义的一定性、单面思维方法相对立的批判性或否定性的思维方法。而这种批判性或否定性正是西方哲学的精髓,——由于大家只有拒绝赞美目前,才能保证大家有一个美好的将来!

法兰克福学派的科技哲学动摇了近代以来的社会思想基础,也几乎瓦解了由科技进步带给大家的梦想。科技、现代性使人异化,使生命作为一个具备丰富情感与文化内涵的完整整体的意义消失。而这种意义的消失,致使了人的基础价值的不复存在,使人类失去了一同奋斗的更高的价值目的。如此,“只停留在解决科学和技术难点的层次上,或即使把它们推向一个新的范围,都是一个肤浅和狭隘的目的,非常难真的吸引住大部分人。它不可以释放出人类最高和最广泛的创造能量,而没这种能量的释放,人类就陷入渺小和昙花一现的境地。从短时期看,它致使了不利于生产力进步的毫无意义的活动,从长远看,它把人类推向自我毁灭的边缘。”[55]尽管这种描述听起来使人感觉有的危言耸听,但它确实指出了那种唯技术论者在对待技术问题上的乐观主义倾向所潜在的危险。从这个角度看,法兰克福学派的科技思想使大家认识到了游荡在这个世界中的“幽灵”——技术理性,这无疑是为大家敲响的警钟。

3、社会进步:公共政策的推进

社会进化理论一直是古典社会学的一个核心理论;而今天,大家常常可以在“现代性”与“后现代性”、“现代主义”和“后现代主义”、“工业社会”与“后工业社会”、“资本主义”与“后资本主义”等相互关联的词语中,发现其中与社会进步有关的某些前沿思想。黄平先生总结了英国社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)在《现代性的后果》(The Consequences of Modernity)中对现代性“阴暗面”的论述:

从大体上说,古典社会学的缔造者马克思、涂尔干和韦伯都极为看重现代性所提供的“机会”,都相信由现代所开辟的、使人获益的可能性,超越了它的负面效应。举例来讲,他们三位都看到了现代工业的工作对人的不好的后果,它迫使很多人服从那索然无味的纪律和重复性的甚至是愚蠢的劳动。但他们都没预见到,“生产力”的拓展所具备的毁灭物质环境的潜力到底有多大。在社会学的理论传统中,环境——生态问题完全就没被融入我们的视线之中。另一个例子是强力行使政治权力。对社会学的开创者来讲,权力的专断好像只不过过去的岁月里才有些事情,“专制主义”好像只不过前现代国家才有些特点。但透过法西斯主义的兴起,对犹太人的大屠杀,极权主义,斯大林主义与20世纪的其他事件,大家才恍然大悟,极权专断的可能性就包括在现代性的规范之中。[56]

因此,在社会学剖析的现代视线中,技术理性统治只是工业主义(industrialism)后果的一个方面,它还包含由此形成的官僚主义体制所具备的极权与专断,还存在对人类存活环境的破坏。这类,都是大家对科技进步与社会进步所持有些坚定不移信念的负商品。它导来自于大家对进步理念的一种认识惯性,或者是对进步的固有倾向(immanent trends)——通俗地说,就是对“进步是硬道理”的一种认识倾向。因此,社会学家们觉得,“由技术致使社会变迁总是具备非计划的、好像是势必的性质。一旦创造了一项新技术,通常来讲,大家就不会顾其在道德和社会方面的重大潜在影响而去借助它。”[57]但,建设性的后现代主义则彻底改变了世界的形象,用美国学者费雷(Frederick Ferre)的话来讲就是,“世界的形象不是一个有待挖掘的资源库,更不是一个避之不及的荒原,而是一个有待照料、关心、收成和爱惜的大花园。”[58]不过,解铃还需系铃人,对这个满目疮痍的世界花园的维修同样不可以拒绝科技。借用科学家兼作家C·P·斯诺先生的说法:“大家没办法退入一个根本没有的没技术的伊甸园。大家不可以检视自己,从任何个人救世原理中得到安慰,并依托于大家善良天性支持大家自己。哪个如果这么做,就会从他自己所发现的最坏意义上的浪漫主义幻想那里遭到折磨:他未曾运用理性去探究非理性的东西。”[59]

尽管理性之蚀在今天可以让大家重新去检视何谓理性与非理性,但用理性去推进社会进步,一直被看成是一个国家或政府的责任。由于在每一个个体都以我们的“私的”利益为目的的追求中,整个社会被觉得是“非理性”的,而为了公共目的和国家安全,国家或政府——即学会了公共资源的公权力主体,便有义务和责任去推行某项公共政策。一国政府怎么样运用科技促进产业、经济与社会协调进步,对每个国家或政府来讲,这就是所谓产业技术政策问题。这一问题事实上涉及到公共政策与法律的关系,也就是法律在推行有关公共政策时有哪些用途与法律本身所蕴含的公共政策。在近期的一项研究中,本人提出将来20年国内科技法制建设的要紧目的就是将现行的科技活动及产业技术政策进行“法制化”。[60]这不止是由于法治国家建设目的的适应与跟进,其中特殊是什么原因还在于技术社会对传统社会形态中的风俗权威的颠覆(如宗教社会中的领袖),因而大家不可能冀望于法律以外再去打造或允许新的“权威”。

不过,政治体系中的权威人士如部落酋长、首领、总统或领导人,总是产生于既有些习惯、规范和法律,这就决定了他们在推行公共政策时,势必对既有秩序(也即其“权源”产生的依据)的维护和尊重。由于这是他们存在的合法性理由与基础。但,是不是权威人士不是产生于原有些风俗或者法律秩序,或者他们试图改变既有秩序,那就能对现行习惯或者法律不加以维护或者尊重呢?假如这个答案可以成立的话,这将是十分危险的。这种危险,不只在于他们所推行的政策或许会对大家赖以存活的一些原则与基础构成伤害,而且在于:这种无视既定秩序的做法最后也会动摇他们所获得的“权威”。由于在法律所维护的既定秩序中,虽然一部分是政治性的,但大多是基本的、并作为某种传统事实而成为大家生活密不可分的部分,如维护自由、私有财产权和个人的家庭、人身和名誉等。正是这类以基本权利或私权为基础的“传统事实”,才构成了大家个生活活和社会进步的基础。这也表明,公共政策的推行,同样需要打造在大家的生活事实基础之上。

著名社会学家马克斯·韦伯尽管对私法与公法有什么区别感到困难,但他也能认识到这种“私的”东西的重要程度。他说,“假如所有具备赋予权益需要的、客观的法的性质的准则都没有,即假如整个从根本上适用的准则在法学上都具备‘规章’的性质,也就是说:所有私人的利益不是作为有保障的主观的权益需要,而是仅仅作为那些规章效力的反映,才有获得保护的机会,那就没有着‘私’法了。只须达到这种情况——它以往从未常见存在过——,那样整个的法都溶解到行政管理的一个目的上:‘政府’。”[61]而事实上,现代社会是打造在大家我们的决定权之上的:按社会契约理论的说法,人是生而平等和自由的;国家和政府只不过人民自由协议的产物;而人民之所以交出一部分自由和权利,其目的也只在于达成更大的自由与权利。换句话说,人的本性需要他们生活在我们的决定权利之下。[62]

因此,传统事实、基本权利与自由、法律规范与规范,从某种角度来讲,都是相通的。同时,“公共政策,至少是积极形式的公共政策,是打造在法律基础上的,因而它们具备权威性”[63]。由于相较之下,法律毕竟更可以反映人的自由与本性——正如德沃金(Ronald Dworkin)所说,“从根本上说,权利理论是关于法律进步的理论”[64]。不过,仍然有人把法律当作政策的工具。如英国法学家阿蒂亚(P. S. Atiyah)说,“法律在非常大程度上是政策——可通过其追求目的或价值的一种方法——的工具”,并且觉得要促进政策,“在一定量上也可以采取其他方法,但从最广泛意义上来讲,主要的方法是法”。[65]但,阿蒂亚是将政策作为一种价值目的来看待的;他的“工具论”实质上是一种“价值论”,即法律在价值层面与政策达到同构。只有如此,政策和法律在推行某种思想时才能达成“合谋”。

当然,公共政策的推行还可以依赖其他资源。哈罗德·拉斯韦尔将“公众信赖和尊敬”作为一种象征性的财产和资源性财产。他说,“象征性的财产和资源财产都非常重要——假如由那些缺少公众信赖的机构来搞现代规划,那样这种规划不免要失败。”[66]这又涉及到“权威”与“权力”的关系及其在公共政策中有哪些用途问题。不过,细心的读者大概已经意识到,传统事实和基本权利的合理性存在,本身就是权威形成的基础。同时,正如拉斯韦尔所说,“最重要的基本价值是权力,由于没它就不可能获得短期的结果。”[67]而且,用途与反用途总是也同时存在、相互影响,如既有秩序、守旧力量和“关系网”等的反用途,也常常影响到政策的拟定和推行。这也是大家在推行公共政策时所应该注意的。

那样,公共政策与法律之间的“合谋”在产业技术政策方面又是怎么样达成的呢?公共政策问题专家安德森(James E. Anderson)教授觉得,“政策是一个有目的的活动过程,而这类活动是由一个或一批行动者,为处置某一问题或有关事务而采取的”[68]。这就把政策更多地视为一项活动、一个过程,而不止是某个具体的决定。于是,在这一过程中,大家可以打造起一个动态的理论框架:

政策思想的形成→路径的选择→政策的推行→社会成效评价。

产业技术政策的拟定与推行,第一就要面临在这一过程或框架中哪个享有这一公共空间的权威性及其由哪个来推进的问题。无疑,行政主管机关(如产业部门、科技部门和贸易机构等)、立法机关和法院,都在一定量上具备某种垄断权力或话语霸权:行政权力可以积极而灵活地介入产业和技术进步;立法机构可以通过稳定的政策或目的取向来配置各种资源;而法院则更多的是一种消极的、事后的“诱导”。但当大家认真地考察这类“权威人士”或“话语者”时,大家会发现,这种“权威”或“霸权”都具备非常大的局限性,——至少有两个原因会干扰他们的权威性:一是市场选择;二是技术变化。这两种原因总是决定了企业的选择和进步,由于市场经济下自治的企业需要依据市场和技术进行产业技术调整或改造。

既然这样,那样大家能否如新古典增长理论所称,市场自治下的企业会在“看不见的手”的引导下使经济沿着最佳路径移动呢?现实和理论都给了大家一个否定的回答,尤其是对于一个进步中国家而言。新增长理论觉得,内生的(而不是外生的变量)技术进步是经济达成持续增长的决定原因。而且,市场经济本身没办法决定一国经济进步策略重点,政府应该选择重点产业加以扶持,并增强它们在国际市场的竞争优势,创造出新的比较优势。这就为“看得见的手”在市场经济条件下提供了比较丰富的政策内涵。经济学家们为技术条件下的经济增长开具了药方,这类有:P·罗默、R·卢卡斯、R·巴罗等人觉得政府应向研究开发提供补贴和提供公共基础设施等以促进经济增长;L·琼斯、S·雷贝洛等人觉得政府应推行减少税收和促进技术贸易等政策以促进经济增长。这类研究成就无疑具备要紧指导意义,并为海量国家的进步实践所证明。它使大家认识到,可以通过政府这只“看得见的手”消除市场机制导致的资源配置扭曲,即通过政府和市场两只手来一同达成“帕累托最佳”。[69]看来,一个国家的经济增长,也是国家与市场“合谋”的结果;而它们合谋的“媒介”就是法律。这种“合谋”也并不表明没有冲突,甚至可以说,就是在冲突和矛盾中达成“合谋”的,——与企业的私人性相比较,政府愈加注意公共福利,而法律为其矛盾提供了消失场合和最后的界限。所以说,从某种角度上看,产业技术政策是政府通过法律来“诱导”企业,使之在主观地为我们的同时也客观地为了社会。当然,政府的这种法律“诱导”应因产业、技术的不同而采取不一样的方法,只有如此才能维持一个好的社会革新机制。对于世界领先水平的高新技术及其产业,主要方法是刺激,如现在的信息、生物工程、新材料和新能源技术等范围;而对于相对成熟的技术及其产业,则要进行调整和管制,如铁路、汽车交通和成熟技术产生的环保问题等。

当然,有人觉得,即便大家有效地推行某项产业技术政策,也同样会面临一些新问题。在近期较为突出的“三农”问题上,李昌平先生表达了他的“另外一种困惑”。他提出了一个非常现实的问题:技术推广能增加农民的收入吗?他说:

第一,用技术是要钱的,钱由哪个付?——农民。第二,用技术会增产,增产会致使商品价格降低,增产不等于增收。农业技术推广的过程是农民减收的过程。从肯定意义上讲,农民支付了用农业技术的本钱,全民得到了技术进步有哪些好处。[70]

关于第一个由哪个付钱的问题,部分地涉及到公共商品的提供,本文在这里不进行剖析。第二个问题,事实上是推广技术使农民得到“便宜”和提升国内农业在国际上的角逐能力之间的关系问题。农民的“便宜”问题,在这里涉及到经济学中经济推理的“合成谬误”(fallacy of composition)理论。也就是说,对于局部来讲成立的东西,对总体则未必成立,——即总体不等于局部之和。[71]比如,假如某一农场主获得丰收,他的收入会增加;但假如所有农场主的收获都打破记录的话,他们的农场收入却会降低。同样,假如某个农户用技术会增收,但技术的全方位推广则会使农户整体的收入降低。这就是李昌平的“困惑”之一。

有一种讲解可以部分地消除李昌平先生的困惑,就是市场规模的扩张和全球经济的互动。由于增产将来,假如消费在更大的市场、甚至是在国际市场上形成,则未必就致使单位商品的价格降低;即便有所减少,也会由于规模经济的效益而被抵销,从而使得农户收入增加。

诚然,这只是从经济效益(经济学)角度来考察的。就单纯从这个角度而言,不论在达成方法上存在哪种不足和缺点,国内在产业政策和科技促进体制方面过去倡导和采取过一些积极的手段。[72]但,如前所及,假如大家从社会学角度进行剖析,技术进步并不只或者并不单纯是一个经济进步的问题,它是影响整个社会变迁的要紧原因。吕克昂亨利四世大学查尔斯·帕兰教授考察中世纪农业技术进步的时候觉得,从公元5――10世纪引进了一系列或大或小的技术改革(包含轮犁、现代的挽具、连枷、水力磨坊、用马耕田法等),致使了公元11世纪将来农业的增长,这为资本主义大地产的形成和一种具备资本主义性质的组织――新型的大型农业企业诞生,创造了条件。[73]这是从宏观历史角度进行考察的。举一个具体的事例,美国学者戴维·波普诺教授觉得,20世纪60年代在芬兰东北部的斯克特拉普斯(Skolt Lapps)社区中引入摩托雪橇作为交通工具,替代原来的驯鹿,使得汽油成为当地人的依靠;而同时,摩托雪橇提升了工作效率,扩大了大家的社会接触范围。[74]而现代社会中,信息互联网技术、基因技术、新材料与新能源技术等对大家社会的影响,则是大家可以具体而切身感觉到的。

当然,大家从具体规范来理解李昌平先生的这种困惑,就需要进一步探讨法律所追求的价值目的或法律的目的性问题。罗玉中教授在论述科技法的特点时觉得,科技法在调整社会关系的方法上有其独特之处。他觉得,传统的部门法如刑法,多以制裁方法调整社会关系,而由于科技法的宗旨是在于促进科技进步和科技成就的合理用,所以它更多地采取一定、鼓励、奖励合法行为的方法来调整科技活动范围的社会关系。[75]毫无疑问,假如大家的讨论仅仅限于第一个改进技术的农户,这是一个对科技法特征的“温情脉脉”的讲解。然而,只须稍稍冷静一下大家就会发现,这一温情的背后充满了残酷:它使过去处于同一水平线的其他农户深陷落后或绝境,甚至是破产;也使得那位改进技术的第一个农户需要不断地改进技术,以维持其领先地位——有哪个不会觉得,维持“第一”也是一种无奈的痛苦呢![76]事实上,大家这个社会的常识产权政策、市场有效角逐政策及科技进步政策等,都是以牺牲更多的、更广泛的人群的利益为出发点的,它是为科技进步中的“进步人士”而设计的,是一种“常识强权”和“常识精英”的标志性法律收获。

为这种法律现象进行合理性讲解的原因一般有两种:一种看法觉得,科技进步最后会使得买家和广大民众受益;另一种看法则觉得,人类社会的长足进步需要保持一种有效角逐和不断革新的秩序。无论何种讲解,它实质上在表明,法律的目的不是为了那些懒惰和愚昧的人而存在,它只不过为了那些聪明又维持不断进取的大家而发挥用途。这也为那些将我们的生活弄得一团糟然将来又试图通过法律来为自己“负责”的大家发出了一种警示。

不过,即便大家认可了哈佛大学公共政策专家史蒂文·凯尔曼(Steven Kelman)教授的怎么看——“大家只有一个政府”[77],而企业也想在政府的“诱导”下“就范”,大家仍然面临新的问题。由于政策、尤其是产业政策,总是是应付性的,同时技术原因也变动不居;但与此相反的是,法律则需要肯定的稳定性。于是,法律的守旧趋向与政策的激进作风本身就存在的某种张力,在这里又被进一步拉大了。那样,在产业技术政策范围里就出现这种情况:除去在抽象价值,如技术进步、经济增长和社会进步等取向上,政策与法律可以同构以外,在具体规则和规范方面,“合谋”非常很难达成。一旦二者不可以“合谋”,根据时下时尚的博弈论来讲,也就没办法达成纳什均衡。在公共政策和法律的拟定中,就出现了“囚徒困境”式的情形。这就是现在国内在此方面的公共政策和立法都缺少协调、并很难获得好的社会成效是什么原因之一。

4、产业技术政策:公共商品与市场逻辑的连接点

走出这种困境的方法,本文觉得应该是一种间接性的。产业技术政策只能在市场逻辑之下,以提供必要的“公共商品”的方法,切入经济运行之中。国家产业技术政策本身就是国家权力的体现,是一种公权力量。而“所谓市场逻辑,就是个人权利的自由买卖。”[78]将产业技术政策纳入市场逻辑就是引导或促进以个人权利为基础的某一方面(即科技与经济范围)的自由买卖。这就存在国家公权力怎么样切入私人范围,并在那几个方面切入的问题。在市场逻辑框架中,这种公权力就是以社会福利——即生产“公共商品”[79]为目的,是一种间接的切入市场的方法。

西方社会福利政策已经从经济层面的资源再分配进步到强调经济与政治进步之间平衡的后福利国家阶段。这种公共政策,“将资源再分配推向更深入的经济再分配范围,从而超越了过去将社会福利定位在对少数弱势群体的救济上的做法,使恢复社区精神、重构秩序与自由之间的社会关系成为一种道德的主要关怀”[80]。如此,就把人的进步作为一种社会资本来看待,迫使大家从对社会的依靠转向对我们的依靠。可见,现代西方社会已经走出社会化守旧主义趋向,公共福利或公共商品转向提供更多的基础设施和创造机会,这也就势必同时面临重申自由主义的命题。不过,早期“公共商品”观念的形成却极具公权和政府职能主义特点。

英国思想家大卫·休漠(David Hume,1711-1776年)在政府溯源时就觉得,政府的职能就是为了“促进某种公共目的”,并借以“进一步扩展它的有益影响”。他说:“两个邻人可以赞同排去他们所共有些一片草地中的积水,由于他们容易互相知道他们的心思,而且每一个人势必看到,他不实行自己任务的直接结果就是将整个计划抛弃了。但要使一千个人赞同那样一种行为,乃是非常困难的,而且的确是不可能的;由于各人都在探寻借口,要使自己省却麻烦和开支,而把全部负担加在别人身上。政治社会就容易弥补这类弊病,执政长官可以拟定促进那种利益的任何计划。”[81]休谟从人性的角度认识到人类固有些自私、褊狭心理,提出国家或国家存在的原因,即通过生产公共商品而“在某种程度上免去人类所有些这类缺点”。这就是今天经济学常常谈到的公共商品具备外部性、非排他性,并由此而产生的“搭便车”问题。

休谟几乎是最早论及由政府生产公共商品的思想家。而英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith,1720-1790年)则独具慧眼地发现了技术和产业进步对某种商品成为公共商品的重要程度。他使用历史剖析办法考察了军队在欧洲的演变过程将来觉得,因为技术的进步和产业的升级所形成的资本需要量增加,导致保持安全所需的成本渐渐不可能由个人提供。他说,“在更为进步的社会里,上战场作战的人,以我们的成本保持自己就全不可能了。这其中有两种缘由:一是制造业的进步;一是战争技术的改良。”[82]尽管斯密在这里主要剖析国防这种典型的公共商品,但这类论述告诉大家:公共商品并不是天生是公共商品,技术进步和产业升级总是促进公共商品的生产与供给的增加。这一点在现代社会也表现得非常明显,如在互联网技术环境的基础设施建设,几乎不可能完全依靠个人;同时,这种技术也使商品更为公共化:只须大家想,通过互联网,大家我们的信息非常快就能成为公共商品。甚至伴随所谓“国际公共商品”(即通讯技术、信息技术、航空航天技术等环境下的商品)的出现,使多国政府之间或者大型跨国公司之间进行协调,成为一种必要。

但,技术进步也会促进公共商品向私人商品转化,摆脱对政府的依靠。由于技术的进步带来生产能力的提升,可以消除原有商品消费的外部性,使原来私生活产无利可图的商品变得有利可图,从而非必要政府来进行生产。如消防问题,因为以往技术比较落后,消防只能由公共提供;但技术改进后的复杂的自动灭火系统就使一些消防工作变得私人化了。又如早期计算机总是只不过学校公共服务的一部分,但伴随技术与现代产业的进步,使得相当多的学生有能力拥有个人电脑,电脑也就成为私人消费品了。

现代经济学家愈加看重技术对公共商品的影响,认识到技术水平总是决定着那几个方面可以通过市场机制来解决,那几个方面则不可以进入市场。经济学家戈丁(K. D. Golpn)觉得,在决定某种商品是不是成为公共商品方面的问题,主要“取决于排除设施的技术和个人偏好的分散化”[83]。同时,公共商品自己的生产技术也总是成为一种商品是不是成为公共商品的条件。他在《平等机会和选择性机会》一文中觉得,影响公共商品形成的技术包含:一是排他性技术;二是商品本身的生产技术。[84]所谓排他性技术,主如果指监控技术,也就是预防搭便车行为的技术能力。由于假如缺少低本钱的排他性技术,私生活产没办法通过市场价格来达成,则只能致使商品或服务被公共部门所垄断。极端的例子譬如前面提到的国防,大家没办法测量每个人的收益,排他性的监控技术几乎不可能,只能由国家或政府提供。而相反,假如对信息高速公路的用法可以用监控技术记录,消费收费成为可能,则可以通过市场由私人来完成。另外一方面,商品本身的生产技术水平,总是也影响某种商品或者服务是不是成为公共商品。譬如前面提到的稳定的智能化灭火技术就使一些消防工作变得“私人化”;而新的演播与传输技术就使娱乐变得“公共化”。可见,技术总是成为一件商品能否具备排他性的要紧条件,也是影响公共商品和私人商品之间相互转化的要紧原因。而伴随技术条件的变化,公共商品与私人商品之间有什么区别将不再是绝对的了。这就难怪很多经济学家们要感慨,公共商品的排他特质(尤其是与监测用问题上),“这基本上是一个技术问题,并取决于可获得”[85]。因此,在这种意义上,大家将这种区别公共商品与私人商品之间生产的理论,称之为“技术论”。

当然,从另外一个角度看,无论技术怎么样进步,市场也一直可以进行公共商品生产的,产业技术政策本身就是市场理念的产物。另外一种区别公共商品与私人商品之间生产的理论是打造在市场规范层面的,大家可以称之为“契约论”。布鲁贝克尔(E. R. Brubaker)觉得,通过生产前订立契约,大概达成公共商品的私生活产。由于企业家的“不生产”是一种非常有效的排他方法,只有社会成员在依据我们的偏好承诺支付的成本达到公共商品生产所需的最低本钱的时候,企业家才进行生产;如此,当个人面对这种可置信威胁的时候,将会如实地提供我们的评价。[86]而戈丁则打造了两个名词:“均等进入”(equal access)——所有人都可免费自由用的状况;“选择性进入”(selective access)——允许将不付费者排除出去的状况。在他看来,是不是选择性进入,重点为:一是技术能否达到,二是观念能否意识到。[87]

当然,除去技术论和契约论以外,还存在不少的讲解理论和办法,比如,科斯(Ronald Coase)运用实证的办法,证明传统意义上被政府公共生产的商品,在实质中被私人很多地提供着,而这个缘由只在于灯塔与港口的联合提供。这一点,为很多公共商品的私生活产的信奉者提供了信心,也好像发现了通过私人商品的排他性来获得公共商品排他性的方法。[88]另外,德姆塞茨(H. Demsetz)也证明,通过角逐的市场可以有效地提供具备排他性的公共商品。他将可以无本钱增加买家的商品称为公共商品,而把排他性作为假设条件存在。[89]但,一种较为折中的理论还是由英国著名经济学家约翰·穆勒(J. S. Mill,1806-1873年)提出的,大家姑且称之为“利益衡量论”。

约翰·穆勒为国家或政府提供公共商品时确立了利益衡量的基础。他觉得,“在需要法律干涉之时,并非否定个人的判断,而只是影响该判断而已。大家除非协调行动,不然将很难影响个人判断,但假如没法律的效力和约束,又将很难产生有效的协调行动。”而同时,“公共服务的提供是要紧的,却没人有兴趣,由于这类服务的提供,并不势必自动地获得适合的报酬”。其缘由是,“个人不拥有任何方法去截留或控制那些利益,而防止其流向别人,也很难收取成本以保障和补偿创造者。”穆勒觉得,政府“不要使人民永远处于这种状况,而应该想法消除这种没有办法的状况”。[90]他觉得,政府插手于某些商品生产的原因就是,“提供了常见的便利”。而这种“常见的便利”应当在以下状况之下:(1)个人不拥有正确评价事物利益的能力之时;(2)个人缺少远见而又签定没办法废除的契约之时;(3)利益分歧的劳工与经理职员谈判之时;(4)政府需要对公司推行调节之时。他说,“也不可可以用任何常见适用的准则来限制政府的干涉,能限制政府干涉的只有如此一条简单而笼统的准则,即除非政府干涉能带来非常大便利,不然便决不允许政府进行干涉。”[91]这也就是说,政府介入的规范是利益衡量的结果。当然,从上述剖析也可以发现,政府不介入是首要条件。这就表明,政府的公共职能需要以个人自由与个人利益为基础性目的。

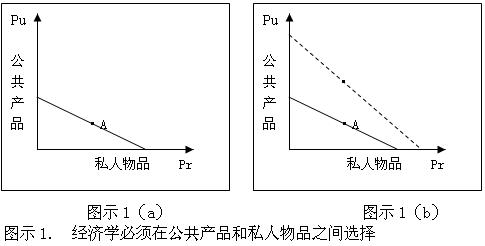

然而,即便确立了个人自由和个人利益的目的,而就社会资源的来讲,毕竟是存在一个“生产可能性边界”(production-possibility frontier,简称“PPF”)。所谓生产可能性边界,就是在技术常识和可投入品数目既定的条件下,一个经济体所能得到的最大产量;它代表了一个社会可供借助的生产要点(自然资源、劳动和资本)的不同组合。也就是说,一个社会没办法拥有它想要拥有些所有东西,它势必要遭到资源及可供借助之技术的制约。那样,因为生产公共商品和代表自由市场的私人物品生产之间存在选择和平衡,势必影响进步中怎么样有效借助资源问题。美国经济学家萨缪尔森(Paul A. Samuelson)和诺德豪斯(William D. Nordhaus)用图表为大家示意了大家在私人物品(按价格购买的物品)和公共商品(用税收入支出付的物品)之间进行选择的结果:(a)在一个贫穷的、未开发的社会里产出只可以糊口,较少能承担公共商品,如高速公路、公众保健和科学研究等;(b)伴随经济增长,把较高收入中更多的部分用于公共商品和政府服务(道路、环保和教育等)。图示如下(图1):[92]

这种选择,也包括了经济学中的机会本钱(opportunity cosplayt)原理。在一个资源稀缺的世界中,某种选择就意味着舍弃另外一种选择,那样这种选择的机会本钱就等于舍弃的物品或劳务的价值。那样,在政府提供公共商品时,怎么样探寻一个与私人物品生产之冲突的平衡点,就是大家产业技术政策的一个重点。

同时,生产可能性边界理论也为产业政策中的三种思路提供了理论支持:(1)最大限度地借助现有资源,防止社会资源闲置;(2)进步科技,提升单位资源的效率;(3)引进经济体以外的资源,如引进外资、引进技术等。

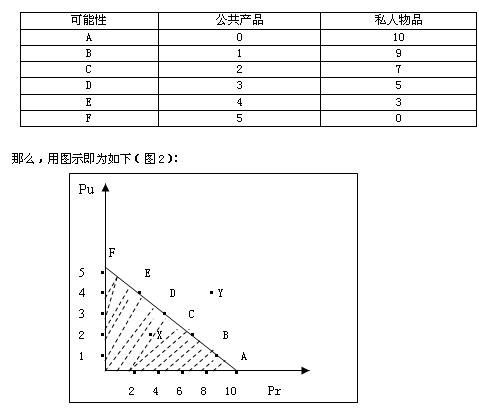

大家还是以公共商品和私人物品来讲明这个问题。一个极端的设想是,假如大家借助所有资源生产私人物品可以获得10个单位,而假如大家借助所有资源生产公共商品可以获得5个单位,那样各种生产可能性就能列表如下(表2):

图2. 稀缺的投入和技术限制了公共商品和私人物品的生产;从A→F,就是将自然资源、劳动和资本从投入生产私人物品转向公共商品的过程。

如图2所示,(a)假如存在资源闲置——即有的资源不可以“派上用场”的状况下,那样生产就达不到A、B、……F曲线边界的情况,即出现X点的状况;(b)而假如公共商品或私人物品的生产技术改进,可能出现现有资源可以生产出6个单位公共商品或12个单位私人物品状况,也即出现Y的情况;(c)假如有经济体外部资源注入,则伴随可借助资源增加,公共商品或私人物品的单位量也会增加,同样会出现Y的情况。如此,大家便可以讲解产业技术政策中的下述现象:倡导科技成就的应用和转化;倡导一种革新的规范与文化;倡导引进海外先进技术;倡导进行广泛的国际科技合作与交流;等等。这类,事实上涉及三个方面的规范:科技成就转化规范;技术革新规范和技术引进规范。

总结而言,在市场逻辑的框架下提出产业技术政策问题主要包含一种观念、两个连结点和三项规范。一种观念就是,公权力的干涉应该是间接的方法,即主如果在市场逻辑下提供公共商品[93];这是一种后福利政策,为个人进步提供一个平台,为社会进步提供一种勉励机制。两个连结点就是:(1)技术成为某项商品或服务是不是需要成为公共商品的一个标准,也是一个连结点;(2)无论何种理论(技术论、契约论或利益衡量论),目的就是要寻求公共商品与私人物品之间的平衡,这也是资源配置的连结点。三项规范就是:(1)有效借助现有科技成就规范(如科技成就转化规范);(2)打造活跃的技术革新规范;(3)科技交流和技术引进规范。

当然,在拟定具体产业技术政策的时候,各国都面临着我们的国情。国内传统计划体制的主要问题在于,“过多地参与和干涉了‘私人物品’的生产与交换,并因此没管好自己分内该管的事,即安排好‘公共物品’的供给。”[94]同时,因为东西方产业政策的主导模式不同,相应的产业技术政策也应有所不同――尽管在全球化年代出现了一些趋同现象。[95]

5、“无时不惧”:以技术革新为核心的法治目的

中国有句古话,说是君子处世,当“如履薄冰,无时不惧”。其实,用这句话来形容产业技术政策,再适合不过了。在技术日新月异的今天,怎么样有效地借助法治资源,在产业技术政策中确立以技术革新为核心的法治目的,是企业获得生命力和国家谋求长足进步的基础性保障。

正如前面所提到的,新增长理论觉得:经济增长不是外生原因用途的结果,而是由经济系统内的内生变量决定的;政府推行的某些经济政策对经济增长具备要紧的影响。这就不同于新古典增长理论将技术进步作为经济系统的外生变量的看法。在内生增长理论模型中,假定技术、常识在全经济范围内存在溢出,内生技术进步是经济增长的唯一源泉。如此:(1)常识是追逐收益的厂家投资决策的产物,是经济系统的内生变量;(2)因为常识具备溢出效应,不进行投资的其他厂家也可以通过“学习”或“模仿”提升生产效益,全社会的生产率也都能提升。在这样的情况下,导致投资厂家的私人收益率低于社会收益率,从而使厂家用于生产常识、技术的投资将降低,并使分散经济的角逐性均衡增长率低于社会最佳增长率;换句话说,假如没有政府干涉的角逐性均衡是一种社会次优,均衡增长率低于社会最佳增长率。[96]

这种理论就为政府的积极经济政策提供了依据。由于以往的新古典增长理论觉得各国政府的经济政策不会干扰经济的长期增长率,但,“现代增长理论的一个贡献就是,对于关于旨在改变增长率的经济政策的松散讨论泼了一盆凉水。”[97]事实上,一些消极政府的思想不只不符合经济增长的现实[98],而且将技术进步作为外生变量置于经济系统以外,使政府无所作为。新增长理论修正了这种古典增长理论,觉得为了获得经济内生增长,政府可以向生产常识和技术的厂家提供补贴、减免税收或向其他生产课税的办法,勉励私人厂家生产常识与技术商品,诱使一部分经济要点从消费品生产转向研究与开发部门,提升经济增长率和社会福利水平。

这类都表明,在社会经济进步过程中,技术原因一直起着要紧有哪些用途。其实,就是以个人主义和权利为本位的社会基础中,技术的原因依旧是一个社会进步的要紧的制约方法和方法。比如,在美国,很多学者从个人对政府的关系中探讨个人信息的保护问题时,强调在构成要件方面规定三个要点是尤为重要的:第一,政府部门记录是不是具备精准性;第二,对政府部门记录的借助是不是超越了采集时所保证的作用;第三,是不是遵守了保密原则,并在此基础上将记录的信息向公众披露。[99]在这类构成要件中,不可以完全靠个人信用进行保持;非常明显,它们对技术本身的依靠也非常强烈。[100]再具体一点说,比如在契约互联网化过程中,假如系统发生问题导致履行障碍的时候应该怎么样处置的问题(――即在契约的履行障碍是因为系统的构建者或者是由其它参与了系统的人的过失导致的状况下,该怎么样处置的问题),与传统契约理论不同的就是,在系统契约中需要由系统的参与者而不是借助者来承担系统问题的风险,而对作为借助者的买家承担第一位消除责任的是销售者自己。[101]与此有关的问题还有不少,如银行的责任、互联网数据的证据性、电子契约的成立、赔偿范围、欺诈与强迫行为、未成年人与无权利人的状况下的处置问题等,都不完全是一个法律上的界定,总是需要技术本身参与解决。这类都表明,无论大家是在政府主导之下还是在完全市场之中,技术原因都是不容忽略的问题。

但,技术革新却又不纯粹是科技方面的问题。技术进步有赖于经济勉励机制、自由科研体制和好革新环境;从这个角度说,科技进步与革新更多是一种规范革新。更何况技术具备变动不居的特质,只有革新体制才具备相对的稳定性。因此,只有建构好的革新体制,才可以用“稳定的”规范达成“变动的”技术的不断革新和进步;假如反之,就没办法达成以技术革新为核心的促进机制,甚至起妨碍用途。

现任职于日本神户大学的中国学者季卫东教授剖析了中日两国产业进步与规范化建设将来觉得,在面对西方文化的挑战,与国内一样的是,日本也力求维持政治上的安宁和连续性;但又与国内不同的是,日本自始至终很注意当令地打造与经济进步合适套的新型组织和规范。而在产业化和规范化的重大事件中,国内在兴产殖业方面与日本可以说是同步的;但在规范建设方面则要落后大约三十年上下。“况且1898年将来清政府所颁布的‘奖励工艺’的各种章程手段也多流于形式、了无实效。”因此,他说:“两国的差距固然取决于不少缘由,但无论怎么样,国内一味强调经济技术先行而轻视规范层面的革故鼎新的偏向,与后来革命时期一味追求‘毕其功于一役’的激变而轻视点点滴滴的规范建设的偏向,可以说是问题的症结所在。”[102]有趣的是,这一症结在当时也为一位英国传教士看得一目了然。

时值山东灾害,英国传教士李提摩太为中国提出了救民振兴的四条建议:第一,觉得“救饥莫如运粮,而运粮莫如免税”,即所谓“运粮”;第二,觉得中国“民多地广,跋涉艰难”,应“开铁路,通火车,利国利民”,即所谓“修道开河”;第三,觉得“地有矿而不开,犹之富家有钱,窖而不需要”,不可“受风水之迷”,即所谓“开矿”;第四,觉得“民有恒产,始有恒心”,应该“各按地产,各造机器,制办新货,则人皆有事业”,即所谓“殖货造物”。[103]就当时中国社会情况而言,这类建议中,有的是经济振兴手段,有的是产业政策,有的甚至关涉产业技术政策方面,如铁路交通、开矿和进步制造业等。论述这类之后,这位英国教士犹恐不及,他说道:

然则保民必行新法,其故何在?盖古年地广人稀,地之所出,民用有余。设遇凶歉,或开仓,或赈粥,足保无忧。今则地犹是也,而人则加多数倍。……原非强使中国效法西洋,实因时势则然,非此无以裕国裕民也。[104]

在这里,李提摩太教士从资源有限性(“地之所出”的限制)而人口之不断增长(“人则加多数倍”的趋势)的矛盾角度,进行了论述。他觉得唯有打造不断革新之规范,才能保持一个社会的长足进步。

那样,规范、政策的设计,就应当更多考虑规范原因,而不是单纯着眼于技术方面的问题。由于技术问题大都是市场选择和技术专家们具体考虑的内容。比如,大家在技术政策编制中,可以采取如此的方法,马上产业技术中的重点技术、前沿技术和进步方向置于产业技术政策之后,作为技术指南附件。[105]而且附件的编制,由有关的产业部门、科技部门或成立类似“国家竞争优势”专门委员会来进行,并且可以参考社会经济进步而随时进行调整,不断地重新公布。这种方法可以一方面保证政策的稳定,其次又可以不断追踪世界领先技术。

这种剖析,也只在于说明,在产业科技的进步过程中,打造一种以技术革新为目的的法治秩序的可能性。或许,这种将技术革新作为法治目的的提法,还是有的叫人很难理解和很难同意的地方。这里,大家举个更为贴近具体规范来加以说明,可能有助理解这种技术的定义是怎么样适用于规范建设的。比如,在专利法中,对专利申请后提出进行实质审察的期限,到底多少年适合呢?日本过去是7年,目前修改为3年(第48条之3),这就是一种革新规范的需要。7年是一种相对保守的文化,而3年则是一种革新文化。又如,对实用新型和外观设计的保护年限问题,也是涉及到维持革新问题。就近况而言,很多所谓的专利技术(多指实用新型和外观设计方面),在应用不到2、3年就被淘汰,相对于10年的保护期来讲,这种保护就没可以保持革新秩序。因此,在科技1日千里的当今世界,对很多小技术、小创造,现在是保护期过长的问题。当然,这种革新规范的保持是有条件的,也是有限度的。比如,专利规范中革新文化的打造,就需要专利管理机构在受理当事人申请和请求中维持高效率的工作作风,准时、准确地处置案件。在国内专利法第二次修改的讨论中,学者和专利代理实务界有感于国内行政机关的工作效率较低,试图规定专利主管部门进行专利审察的期限,但终感不甚妥当,最后只不过笼统地规定了所谓“准时”的原则性规范。[106]这就表明了革新的法治目的对规范运转效率的依靠。同时,对技术革新目的的追求又不可以损及大家的根本权利和规范设置的目的本身。比如,假如对专利保护期限过短,使创造人没办法推行其专利技术,也不可能达成其专利利益,那就影响了创造人的积极性,如此既剥夺了专利权人的根本权利,又妨碍了专利规范鼓励技术进步的基础价值。

所以说,在以技术革新为法治目的的产业技术政策中,也存在着一些条件和限制。但,无论如何,这一法治目的有两个基本的取向是一直不变的:一是以人为本;二是可持续进步。学术界对技术的怎么看有三种,即常识论、生产力论和系统论。[107]但无论哪一种怎么看,都觉得技术是与人联系在一块的。也正如有些学者所告诫的:“是技术服务于人,而不是人服务于技术。”[108]并且,科技通过使大家的生活范围和便利不断扩大,从而带来社会变革,这是科技发挥其社会功能的要紧原因,也是其根本任务。[109]只有如此,大家才能克服技术理性带给大家的统治,以不使大家预期的“仆人”成为主宰大家的“主人”。[110]由于:人,也只有人,才是技术的终极关怀的对象。所以,在技术革新的规范设计中,应多一些人文关怀。

在现代社会的环境中提出人文关怀,如前所述,大家应该警惕技术理性导致的大家“茫然不觉”的危险。弗罗姆针对这种危险有过论述:

现代社会鼓吹达成非个性化的平等思想,由于这个社会需要人――原子,这类原子相互之间没不同,汇集起来也能毫无摩擦地顺利地发挥用途,他们都服从同一个命令,尽管这样,每一个人却都相信他们是在按我们的意愿办事。就像现代化的大规模生产需要商品规格化,社会的进步也需要人的规格化,并把这称为“平等”。[111]

显然,这种所谓现代社会的平等观是与启蒙时期的哲学思想相背而行的,甚至与专制之下的臣民观念有异曲同工的成效。由于专制统治下的臣民总是不被看作具备个性特点的人,与现代工业社会中人只不过一种规格化的“商品”一样,他们只具备“符号”的意义。而在启蒙年代的哲学中,平等被看作是进步个性的条件。正如康德所言,人本身就应该是一个目的,而不是达成目的的工具。也正是在这个意义上,大家在前面论述产业技术政策在公共商品与市场逻辑之间达成的连接的时候,提出应该以西方后福利政策为基础,将人的自由进步作为一种社会资本,达成个性化的进步。

在寻求可持续进步道路的过程中,谋求产业进步和提供公共商品方面,它们本身存在着肯定的矛盾,而且与国家的国力及其调配或整理能力有关。青山治城教授早就说过,“近代科技与产业结合是在国家进行了很多的资本投入和支援为背景下成长起来的。而使之成为可能的是民族主义的高扬和军事需要。”[112]那样,在有限的国力的矛盾下,大家是不是就没有办法或者具备非常大的局限性呢?舒马赫(E. F. Schumacher)关于“中间技术”的建议是富有启发意义的。“技术革新”并非以大规模、资源密集和资本密集为特点,相反,它是在有限的资源状况下谋求适应当地条件、并以达成投入产出率最大化为目的,它特别强调对资源的借助效率。这种思想与大工业条件下对资源的浪费形成对比,而与可持续进步就有的暗合了。可以达成二者相通或契合的技术,就是所谓的“中间技术”。这位伟大的经济学家也跟大部分经济学家下概念方法一样,虽然没给这种技术提供一个定性意义的概念,但还是可以叫人们从他的论述中非常明确地了解这种技术的意思。

假如大家依据“每一个工作场合的设施成本”来定技术水平,就能象征性地把一个典型进步中国家的当地技术称为一英镑技术,把发达国家的技术称为一千英镑技术。这两种技术之间的差距这样之大,以致从一种技术转变到另外一种技术真的是不可能的。事实上,进步中国家目前将一千英镑的技术渗透到本国经济中去的企图,不可防止地会以惊人的速度抹杀一英镑的技术,其摧毁传统工作场合的速度要比打造现代化工作场合的速度快得多,从而使没钱人处于比以前愈加绝望,愈加无助的境地。假如要给最需要帮助的人以有效的帮忙,那就需要有一种介乎一英镑技术和一千英镑(技术)之间的中间技术。大家也可以象征性地称它为一百英镑技术。[113]

这就是说,中间技术是一种介于传统技术与先进技术之间的技术,也是一种适用的技术。由于“现代工业体系尽管拥有它全部体现高度智商的先进技术,但却在摧毁自己赖以打造起来的基础。”[114]而这种技术则不会,相反是富于建设性的。这种建议对进步中国家的意义尤为深刻。这不止是在进步过程中多少地维持其传统工艺问题,更要紧的是这种技术是进步中国家在财力、技术水平、组织能力等方面“力所能及”的。而从功能性成效来看,它既能够发挥“比较优势”(Comparative advantage);又可以摆掉头发达国家“进步——破坏——治理”的进步模式。事实上,大家已经生活在一个再也经不住破坏了的地球!

6、结语:密纳发的猫头鹰不必等到黄昏才起飞

黑格尔关于“密纳发的猫头鹰要等黄昏到来,才会起飞”[115]的说法,对于大家把握技术的进步来讲可能是一个非常不错的比喻。但,对于一个国家的产业技术政策来讲,假如可以认识到技术理性和社会进步中的“人”的存活与进步问题,打造起以达成每一个个体的人的自由进步为核心的价值体系,那样,密纳发的猫头鹰就不必等到黄昏才起飞了。

虽然新中国成立以来,建设富强的国家任务就摆在大家面前,但将科技与产业真的进行联姻,并通过法律来达成,则是中共十一届三中全会未来的事情。这一过程历程了两次转型:一是将科技应用于产业经济的进步;二是将产业技术进步纳入法治轨道。这两次转型具备重大意义。或许在严格意义上,这两次转型真的标志只不过在1999年《宪法修正案》第13条确立建设社会主义法治国家的法治目的将来。由于政治力量的短暂干涉只能起一时有哪些用途;甚至从长远的角度来看,它总是会致使其反面。不过,作为产业技术政策法治化建设,其实是从20世纪80年代就开始的,尽管当时的国家科技政策还缺少对其法律价值的全方位认识。

不过,法律价值是多元的,甚至在有些时候也是相互牴牾的。譬如,私权作为人的基本权利,是法律所追求的最基础的价值趋向;而以此为出发点,无论对某项专利权的获得还是出售,都是个人的一种“私的权利”,国家力量不适合介入。但,因为现代信息与生物技术的进步,专利技术总是不止是单一的物的创造(或物的规范问题),它总是包括在一系列的系统技术中,并和其它专利技术一块形成这种系统技术的规范。伴随这类技术应用与推广,这种系统的规范就成为了国际上的规范。在这样的情况下,在此方面落后的国家就得同意这种标准化技术并为之付出高额对价,甚至还存在国家安全的危险。此时,落后国家的产业政策事实上就处于两难的困境之中:介入私的范围会干扰国家权力的纯粹性;不介入则会干扰国家竞争优势量的增强。现在,连日本如此的经济大国都意识到了这种危机的存在。在1999年(平成11年)的专利法修改过程中,日本学者提出,标准化问题、常识产权与角逐政策的调和问题,这类都是与国家产业基本政策有关的问题,不可以仅仅限于专利法的视线。他们担心道:“在日本如此一个国家推行职业专利政策是不是适合?职业专利政策是为了提升产业的国际竞争优势而拟定的,国内产业假如不可以创造出常识产权,推行这种政策会不会使国家陷入悲惨的境地?会不会使得技术改革强的国家借助日本的审判,而出现适得其反的现象?”[116]鉴于此,他们觉得,应将标准化问题作为一项基本国策。“以后作为国家技术政策和强化产业技术竞争优势政策的一系列国际标准化活动也应该纳入国家政策范围。在国家的产业政策技术政策中,将具备将来市场性的某项课题进行技术开发,而同时又进行标准化活动,在产业、学界和官方联合提携的体制下,积极推行,获得专利。只有加大这种标准专利,才会与欧美具备同样的竞争优势。不只这样,为使先进技术成为世界标准,还要进行一些游说活动。企业在树立专利意识的同时,还需要强化这种标准化的意识。”[117]

因此,作为产业技术政策的价值,与普通的法律价值是有所不一样的,它应定坐落于科技法的价值体系中。当然,科技法的价值核心是“促进科技进步以为人类谋福祉”,是打造在全人类的基础上的。而作为一国的产业技术政策,则应打造在本国经济进步和科技竞争优势的提升上。这就是所谓的“本国立场”。这一点,我感觉经济学家樊纲先生的话对大家有较大的启示:一方面不要另其炉灶,置人类几百年以来已经进步起来的常识和科学体系于不考虑,井底之蛙,搞什么“中国经济学”,而是要充分借助现代经济学,充分借助就算是昨天其他人已经进步起来的常识与成就;其次,需要针对内地的特殊问题、特殊进步阶段,由此出发,来提出问题和解决问题。[118]拟定国家产业技术政策,就要既有着眼世界的情怀,又有本国实践的根基,这才是一个大国的应有些气度和风范。

这里,我想以一位经济学家的话结束这篇算作法学性质的论文:

大家常常听说,大家正在进入“常识社会”的年代。但愿这是真的。大家还需要掌握不只同人和平相处,而且同自然界、特别是同那些创造自然界、创造人类的至高力量和平相处;大家一定不是偶然问世的,也一定不是自我创造出来的。[119]

[①] 〔德〕特奥多尔·W·阿多诺:《常识社会学及其意义》,张燕译,邵水浩校,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第237页。

[②] 著名经济学家加尔布雷思(又译为“加尔布雷斯”,John Kenneth Galbraith,1908年— )教授觉得,以“经济增长”作为目的,势必致使为生产而生产,而不问商品的实质功用怎么样。要增长,就要有技术改革;就要有新技术、新创造。……这所有都是与“对人的关心”大相径庭的。他觉得,假如不把大家从这类错误的信念之下“解放”出来,那样“经济增长”不可能是公众的幸福,而只能是祸患。参见〔美〕约·肯·加尔布雷思:《经济学和公共目的》中译本序言,蔡受百译,北京:商务印书馆1980年6月第1版,第Ⅴ-Ⅶ页。

与这种观念一脉相承的是,近期,加氏在《无辜欺骗的经济学》一书中谈到了他关于“适可而止”的经济学看法。他提出了一个问题:“是不是存在这么一个临界点,达到了这一点,一个国家――如美国和西欧一些国家――的生产就已经足够了,就应该适可而止了?”他觉得上个世纪伟大的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯早在《子孙后代的经济学》一书中就提出了这个问题,只不过大家还未足够看重罢了。参见〔美〕加尔布雷斯:《今昔随想》(2002年4月在美国科学与艺术学院的谈话),潘杰·艾里克整理,郭越译,载《念书》2003年第2期。

[③] 关于这其间的关系,日本学者青山治城教授觉得,“目前正如科技不可以伦理中立性一样,近代法学(这是一个很暧昧的总括方法,它主要以法的实证主义为首要条件,但也可以将理性主义的自然法论包含于其中)也不可以贯彻价值相对主义的(以独立于道德、政治和经济为基本)认识结构。近代科技与近代法学对于这功过参半是共犯关系。这一点,不是仅在近代,即便是在历史上,年代的自然观与世界观与法观念的对应性,都是明显的。因此,近代科技的限界也是以价值相对主义和自由主义为基调的近代法学的限界。”参见〔日〕青山治城:《科技社会的法哲学》,载桂木隆夫、森村进(编):《法哲学的考虑》,东京:平凡社1989年4月十日初版,第168页。

[④] 法兰克福学派是20世纪20、30年代在德国兴起的一个思想学说流派;40、50年代后流入美国。此后,该学派在美、德两地都得到了进步,其影响也波及整个欧美学术界和思想界。通常来讲,该学派可以分为两代:第一代代表人物有霍克海默、阿多诺、马尔库塞、波洛克、弗洛姆等;第二代代表人物有哈贝马斯、福利德堡(Ludwig von Friedeburg,1924年— )、施密特、涅格特、韦尔默尔和霍耐特(Axel Honneth)等。有些学者将法兰克福学派划分成三代,马上韦尔默尔和霍耐特等学者列为第三代代表人物。其实,到了第二代将来,法兰克福学派便在理论和政治立场上分歧非常大,他们几乎没一致的理论纲领和研究计划,政治立场上甚至针锋相对。从这个角度来讲,第二代学者是不是还可以被叫做法兰克福学派,都已经成了问题。因此,也便谈不上第三代了。本文在此坚持将该学派分为两代的划分办法。

现在,在国内研究法兰克福学派的学者中,曹卫东先生坚持了他的三代划分办法。不过,他的这种划分是打造在执掌法兰克福大学社会研究所的更迭事实层面上的。他将法兰克福学派的理论谱系划分为:第一代,霍克海默;第二代,阿多诺、哈贝马斯和马尔库塞;第三代,奥佛、约阿斯、韦尔默尔、霍耐特、本哈比和弗莱泽。曹卫东先生是国内研究法兰克福学派理论中较为突出的学者,尤其是他对哈贝马斯学术思想的研究,颇为深入。他的看法,颇值得看重。关于曹卫东先生的谱系划分,请参见曹卫东:《法兰克福学派的掌门人》,载《念书》2002年第10期,第102-106页。

但无论进行如何地划分,总的说来,作为一种批判社会理论,法兰克福学派在西方以“新马克思主义”著称,其思想渊源复杂,在遭到马克思主义理论影响的同时,也遭到了弗洛伊德心理剖析理论、海德格尔存在主义、年轻人黑格尔派及乌托邦理论等很多理论和学说的广泛影响。在法兰克福学派第一代学者中,其思想看法较多趋于一致;但到了第二代,便出现了左、右分裂,且理论纷呈的局面。

[⑤] 〔美〕华勒斯坦(Wallerstein, Ⅰ)等:《学科·常识·权力》(专题导论:从学科改革到常识的政治),刘健芝等编译,北京:生活·念书·新知三联书店、牛津大学出版社1999年3月第1版,第1页。

[⑥] “增长的极限”(The Limits to Growth)是美国麻省理工学院丹尼斯·L·梅多斯(Dennis L. Meadows)和唐奈拉·H·梅多斯(Donella H. Meadows)等人组成的研究小组同意罗马会所委托所提交的研究报告。这个报告以整个世界人口、工业进步、污染、粮食生产和资源消耗五种原因之间的变动与联系为研究内容,指出:这类原因变动是在正向和反向两种环路进行的,“伴随增长临近这个系统环境的终极限度或者负担能力,负反馈环路的力量愈加大。最后负环路平衡或胜过正环路,增长终止。”因此,报告最后提出了一个“全球平衡状况”的世界模型。因为其所包括的悲观论调,大家又将这个模型称之谓“世界末日模型”。关于这一报告的中译本,请参见〔美〕D.梅多斯等:《增长的极限》,于树生译,北京:商务印书馆1984年5月第1版,尤其是第5章。

[⑦] 近期,在因SARS和高致病性禽流感等引发的公共卫生和生物安全问题的讨论中,海量论述也鲜有对其中存在的个人权利和自由的讨论。引人深思的悖论是,科学和理性的成长本身旨在为人类谋求福祉,但却总是出现一些与这一宗旨相背离的结果。

[⑧] 编制国家产业技术政策的大背景是,国务院前总理朱鎔基先生在9届全国人大第2次会议上所作的政府工作报告中强调借助先进技术对农业、工业(尤其是国有企业)的改造,并提出要“抓紧拟定和推行适应新形势的产业技术政策”。此后,1997年中共15大报告、1999年8月中共中央和国务院《关于加大技术革新,进步高科技,达成产业化的决定》、1999年11月15-17日中共中央和国务院经济工作会议与国家科技部近期发布的《可持续进步科技纲要》(2001-2010年)等,都强调了进步高科技、达成产业化的重要程度。

中共中央原总书记江泽民先生在2002年11月8日中共16大会议上所作的报告中指出,21世纪头20年国内经济建设和改革的主要任务是,健全社会主义市场经济体制,推进经济结构策略性调整,基本达成工业化,大力推进信息化,加快建设现代化,维持国民经济持续迅速健康进步,不断提升人民生活质量。而且,将“走新型工业化道路,大力推行科教兴国策略和可持续进步策略”作为进步经济的第一项基本方针。这就进一步强调了经济结构、产业结构和科技进步的重要程度,它也为拟定产业技术政策提供了政策性依据。参见江泽民:《全方位建设小康社会,开创中国特点社会主义事业新局面——在中共第十六次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社2002年11月第1版,第21-23页。

[⑨] 参见江小涓:《经济转轨时期的产业政策——对中国经验的实证剖析与前景展望》,上海:生活·念书·新知三联书店、上海人民出版社1996年4月第1版,第10页。

[⑩] 参见周叔莲、刘述意、杨沐(编):《产业政策问题探索》,北京:经济管理出版社1987年版,第9页。

[11] 参加张卓元(主编):《论争与进步:中国经济理论50年》,昆明:云南人民出版社1999年9月第1版,第488页。

[12] 参见江小涓:《经济转轨时期的产业政策——对中国经验的实证剖析与前景展望》,上海:生活·念书·新知三联书店、上海人民出版社1996年4月第1版,第1-2页。

[13] 参见杨紫烜(主编):《经济法》,北京:北京大学出版社、北京:高等教育出版社1999年11月第1版,第284-292页。

[14] 比如,在上海大学法学院曹昌祯教授主编的《中国科技法学》中,设置专章分别讨论了“农业技术推广法”、“高新技术产业开发区管理规范”等。参见曹昌祯:《中国科技法学》,上海:复旦大学出版社1999年7月第1版,第5、8章。

[15] 参见赵震江(主编):《科技法学》,北京:北京大学出版社1998年1月第1版,第9、17-22章。

[16] 参见王健:《产业政策法若干问题研究》,载《法律科学》2002年第1期。

[17] 日本在产业振兴方面颁布过不少法令,被觉得是二战将来成功推行产业技术政策的典范国家。1981年日本科技厅编辑出版了科技法令全书,分为6篇26部分,共242件法令,又被称之谓“科技六法”。这类法令,是日本科技进步、产业技术进步和经济腾飞的要紧基础。参见〔日〕日本科技厅(编):《科技六法》(上册、下册),《科技六法》翻译组译,郭博审校,喻醒尘审定,北京:科技技术文献出版社1988年12月第1版。

[18] 该法由9届全国人大常委会第30次会议于2002年十月28日通过;同日,由第77号主席令公布;并自2003年9月1日起实行。

[19] 参见王先林:《略论产业政策的法律化》,载《法制日报》2002年11月28日,第9版。

[20] 与这种认识相同,罗玉中教授也谈到了科技立法范围存在的立法层次不高和法律化程度不高的问题。参见罗玉中:《科技进步与法制建设》,载《中外法学》1998年第1期。

[21] 事实上,将政策与法律对立的做法,是仅仅将法律规范作为“正式规范”的一种法律观念,它忽略了法律本身所包括的政策导向,也没看到法律实践中所依靠的社会生活基础;它总是容易致使法律自己的孤立,并人为地制造或强化所谓“正式规范”与“非正式规范”之间的紧张关系。

[22] 参见〔法〕费尔南·布罗代尔:《资本主义论丛》,顾良、张慧君译,北京:中央编译出版社1997年3月第1版,第31-32页。

[23] 参见朱苏力:《法律与科技问题的法理学重构》,载《中国社会科学》1999年第5期。

[24] 参见〔日〕青山治城:《科技社会的法哲学》,载桂木隆夫、森村进(编):《法哲学的考虑》,东京:平凡社1989年4月十日初版,第174页。

[25] 曹卫东先生觉得,作为一种批判理论,这三个层面构成了一个有机的整体。不过,他又觉得,“法兰克福学派的批判事实上还是在卢卡奇的思想里打转。”参见曹卫东:《法兰克福学派的掌门人》,载《念书》2002年第10期,第102页。

[26] 参见陈振明:《法兰克福学派与科技哲学》,北京:中国人民大学出版社1992年6月第1版,第2页。

[27] 因为法兰克福学派职员海量、时间跨度大、涉猎范围广泛和庞杂,的确非常难全方位把握。霍克海默过去说,“对整个批判理论的评价并没一条总的准则,由于批判理论一般是以常常发生的各类事件为基础的,所以,它是打造在自我再造的总体的基础之上的”。而进步至今,其理论更是纷繁复杂。关于霍氏的论述,请参见〔德〕霍克海默:《传统理论和批判理论》,张燕译,赵月瑟校,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第88页。

[28] 有些著作中将它翻译为“工艺理性”或“工艺合理性”,这主如果从技术的实践意义上理解的,并没什么实质上的差别。

[29] Industrialisierung und Kapitalismus im Werke Max Weber, in Kultur und Gesellschaft Ⅱ, Frankfurt/M. 1965. 转引自〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第39-40页。这里,马尔库塞批评了马克斯·韦伯的“合理性”、“合理化”的看法。

[30] 〔德〕马尔库塞:《单面人》,张伟译,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第488-489页。

[31] 〔德〕马尔库塞:《单面人》,张伟译,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第483-484页。

[32] 〔德〕马尔库塞:《单面人》,张伟译,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第483页。

[33] 在当时的东西方对抗中,美苏两国的任何一方以核武器为基础的军事能力均足以毁灭地球40-50次左右。而今天,以信息、生物和化学等为基础的军事技术运用,更是扩张了这种“毁灭性”的技术力量。从根本上说,这是技术对人的自然力量的突破所致。

[34] 在当今世界,各国在政治、宗教、伦理和文化等方面可能存在多种分歧,但在科技层面上,是分歧最少的,而且大家在面对“科技统治”时,都表现出了少有些服从和认可。

[35] 参见〔德〕马尔库塞:《单面人》,张伟译,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第496页。

[36] 参见〔德〕马尔库塞:《单面人》,张伟译,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第499页。

[37] 〔德〕马尔库塞:《单面人》,张伟译,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第497页。

[38] 正如前面议到的,马尔库塞觉得,后工业社会是一个“以技术而不是以恐怖”进行统治的社会,这个社会窒息或压抑了“人的需要和人的才能的自由进步”。而且这种“社会压抑性的支配,越是适当的、生产性的、技术性的和总体性的,受支配的每一个个人可用以解脱奴役和夺取自己解放的各种方法与办法,就越是不可想象的。”参见〔德〕马尔库塞:《单面人》,张伟译,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第495页。

[39] Max Horkheimer, kritische Theorie, eine Dokumentation, Herausgegeben Von A. Schmidt, Bd. 1, S. Fischer Verlag, 1977, S.5. 转引自〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》中译本序,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第2-3页;又参见〔德〕霍克海默:《批判理论》,重庆:重庆出版社1989年版,第5页。

[40] 〔德〕H. 贡尼、R. 林古特:《霍克海默传》,任立译,北京:商务印书馆1999年1月第1版,第48页。

[41] 〔德〕H. 贡尼、R. 林古特:《霍克海默传》,任立译,北京:商务印书馆1999年1月第1版,第48页。

[42] 参见〔德〕马尔库塞:《单面人》,欧力同、邵水浩译,张伟校,载上海社会科学院哲学研究所外国哲学研究室(编):《法兰克福学派论著选辑》(上卷),北京:商务印书馆1998年十月第1版,第522-527页。

[43] 〔德〕H. 贡尼、R. 林古特:《霍克海默传》,任立译,北京:商务印书馆1999年1月第1版,第50页。

[44] 〔美〕马丁·杰伊:《法兰克福学派史(1923-1950)》,单世联译,广东:广东人民出版社1996年4月第1版,第69页。霍克海默觉得,虽然资本主义社会的理论包含有边沁(Bentham)和曼德维尔(Mandeville)的功利主义(Utilitarianism),但,早期资产阶级年代的典型意识形态是康德式的。因为看不到个体利益与公共道德的统一,康德在幸福和义务之间设定了一条不可弥合的鸿沟。尽管在资本主义充分进步的年代他给予两者以肯定的看重,但义务在总体中的优先远在个体满足之上,这一倾向日益进步到后者被完全忽略的程度。

[45] 关于哈贝马斯与其导师霍克海默之间的冲突问题,是学者们研究法兰克福学派两代学者在理论和办法上具备不同特征的要紧切入口。哈氏在20世纪50年代“大学生与政治”(Student und Politik)的课题研究中,并不停留在法兰克福大学社会研究所的经验研究风格上,而是进行了大胆的理论剖析。他不只对政治习惯作了分类探讨,还对政治趋势和社会图景作了研究,并从意识形态批判的角度提出了自己对政治潜能的怎么看。这种大胆尝试激怒了霍克海默。霍氏觉得,哈贝马斯在该书导言“论政治参与定义”中的剖析,已经对研究所的“同一性”(Identiael)构成了威胁。此后,两个人的矛盾一发不可救药。最后,哈氏满怀期望的教授资格论文《公共范围的结构转型》在研究所未获答辩,并另谋高就,投奔马堡(Marburg)的阿本德罗特(Wolfgauy Abendroth)教授门下。

《公共范围的结构转型》是哈氏自觉得知道其思想体系的切入口。其中,他强调了对市民阶层的公共范围应“公私分明”;同时,有感于公私二元对抗有悖于其交往动机,于是便倡导“大公无私”,并以公共范围作为中介。联系哈氏的这篇论文,曹卫东先生对霍氏与哈氏之间的分歧有过一个有趣的说明。哈氏论文的中译本,请参见〔德〕哈贝马斯:《公共范围的结构转型》,曹卫东、王晓珏、刘北城、宋伟杰译,上海:学林出版社1999年1月第1版;关于曹卫东先生的论述,请参见曹卫东:《从“公私分明”到“大公无私”》,载《念书》1998年第6期。

[46] 〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第45页。

[47] 德文“目的理性活动”一词为“das zweckrationales Handeln”,意旨大家在从事某种行为或活动时,依据“理性”的原则和价值标准进行,而不是基于我们的情感或社会传统。

[48] 参见〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第44页及其注解。

[49] 〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第45页。

[50] 〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第48-49页。

[51] 〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第49页。

[52] 〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第49页。

[53] 参见〔德〕尤尔根·哈贝马斯:《作为“意识形态”的技术与科学》,李黎、郭官义译,上海:学林出版社1999年第1版,第51页。

[54] 参见〔德〕哈贝马斯:《交往行为理论(第一卷)——行为的合理性和社会合理化》中译本序,洪佩郁、蔺菁译,重庆:重庆出版社1994年9月第1版,第2页。

[55] 〔英〕大卫·伯姆:《后现代科学和后现代世界》,载〔美〕大卫·雷·格里芬:《后现代科学——科学魔力的再现》,马季方译,北京:中央编译出版社1998年1月第1版,第82页。

[56] 黄平:《从现代性到“第三条道路”——现代性札记之一》,载李陀、陈燕谷(主编):《视界》第1辑,河北教育出版社2000年5月第1版,第6页。关于吉登斯的论述中译本,参见〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,黄平校,南京:译林出版社2000年7月第1版。

[57] 〔美〕戴维·波普诺:《社会学》(第十版),李强等译,北京:中国人民大学出版社1999年8月第1版,第622页。

[58] 〔美〕弗雷德里克·弗雷:《宗教世界的形成与后现代科学》,载〔美〕大卫·雷·格里芬:《后现代科学——科学魔力的再现》,马季方译,北京:中央编译出版社1998年1月第1版版,第133页。

[59] 〔英〕C·P·斯诺:《两种文化》,纪树立译,北京:生活·念书·新知三联书店1994年3月第1版,第4-5页。

[60] 参见易继明:《政策法制化:科技法制建设的要紧目的》,载《光明日报》2004年1月16日。

[61] 参见〔德〕马克斯·韦伯:《经济与社会》(下卷),约翰内斯·温克尔曼整理,林荣远译,北京:商务印书馆1997年12月第1版,第3-4页。

[62] 自己决定权的理念是近代社会的基本原则之一,近年来在每个范围又重新提出这一课题。关于私法学范围中的自己决定权问题的讨论,请参见〔日〕吉田克己:《自己决定权与公序――婚姻家庭·成年人监护·脑死亡》,杜颖译,载易继明(主编):《私法》第2辑第1卷/总第3卷,北京:北京大学出版社2002年11月第1版,第130-162页。

[63] 〔美〕詹姆斯·E·安德森:《公共政策》,唐亮译,北京:华夏出版社1990年12月第1版,第5页。

[64] 〔美〕罗纳德·德沃金:《认真对待权利》中文版序言,信春鹰、吴玉章译,北京:中国大百科全书出版社1998年5月第1版,第22页。

[65] 参见〔英〕P·S·阿蒂亚:《法律与现代社会》,范悦、全兆1、白厚洪、康振家译,全兆一校,沈阳:辽宁教育出版社、牛津:牛津大学出版社1998年9月第1版,第134、135页。

[66] 〔美〕哈罗德·拉斯韦尔:《政策剖析研究:情报与评价功能》,载〔美〕格林斯坦、波尔斯比(编):《政治学手册甄选》(上卷),竺乾威、周琪、胡君芳译,王泸宁校,北京:商务印书馆1996年4月第1版,第557页。

[67] 〔美〕哈罗德·拉斯韦尔:《政策剖析研究:情报与评价功能》,载〔美〕格林斯坦、波尔斯比(编):《政治学手册甄选》(上卷),竺乾威、周琪、胡君芳译,王泸宁校,北京:商务印书馆1996年4月第1版,第560页。

[68] 〔美〕詹姆斯·E·安德森:《公共政策》,唐亮译,北京:华夏出版社1990年12月第1版,第5页。

[69] 新增长理论又称内生增长理论,是产生于20世纪80年代中期的一个西方宏观经济理论的分支。一般觉得其产生的标志是1986年保罗·罗默的论文《递增收益与长期增长》和1988年卢卡斯的论文《论经济进步机制》。新增长理论是由一些持相同或相似看法的经济学家所提出的各种经济增长模型而构成的一个松散集合体。它觉得,“在经济中存在外部性或垄断原因的首要条件下,分散经济可以达成均衡增长,但这种动态均衡一般不是帕累托最佳。这个时候可以通过政府这只‘看得见的手’消除市场机制导致的资源配置扭曲,即通过政府和市场这两只手的一同用途使经济达成帕累托最佳。”“帕累托最佳”的提出,涉及到市场效率的一个著名的阿罗——德布罗定理:完全角逐的市场机制在达到全方位均衡时达成“帕累托最佳”。参见朱勇、吴易凤:《技术进步与经济的内生增长——新增长理论进步述评》,载《中国社会科学》1999年第1期。

[70] 李昌平:《我的困惑——“三农”寻思录之一》,载《念书》2002年第7期。李昌平先生原为湖北监利县棋盘乡党委书记。自2000年他给国务院领导上书痛陈“农村真穷、农民真苦、农业真危险”之后,“三农”问题一直是社会关注的焦点。李昌平先生著述《我向总理说实话》也由光明日报出版社出版(2002年1月第1版),而中国经济体制改革研究会主办的《中国改革》杂志也于2002年创办“农村版”。

国内某个农业大省的负责人就三农问题谈了他的怎么看。他觉得,三农问题症结在于“三低”:工业化水平低、城镇化水平低和农民的非农化程度低。因此,他觉得增加农民收入的根本出路是推进“三农”分裂转变:(1)农业分裂转变,即农村经济以农业为主导型向工业为主导型转变;(2)农村分裂转变,即以农村为依托的县城和小城镇飞速崛起;(3)农民分裂转变,即农民变市民、工人、商人和企业家。其实,不难看出,其中的重点在于农业结构及其转化,这也涉及到农村产业政策问题。不过,本人觉得,三农问题还远非这样简单地是一个经济问题,如单就一个农民进城问题,就面临不少“进步的烦恼”,更不需要说其中的政治原因了。近期,王梦奎先生提出改变城乡二元经济结构适应社会转型的重点是“三农”问题,而除去农业方面的努力以外,“从根本上说,要从‘三化’即工业化、城镇化、市场化找出路”。关于那位负责人的谈话,请参见李玉梅:《以新的思路看待三农问题——中共吉林委书记王云坤答本报记者问》,载《学习时报》2002年十月28日,第1版;关于农民进城问题,请参见熊若愚:《中国农民》,载《学习时报》2002年十月28日,第4版;关于王梦奎先生的论述,请参见王梦奎:《经济体制改革面临的形势和任务》,载《新华文摘》2004年第1期。

[71] 参见〔美〕保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《微观经济学》(第16版),萧琛等译,北京:华夏出版社、麦格劳·希尔出版公司1999年9月第1版,第4页。

[72] 在农业经济进步方面,中共和中国政府一直将农业科技的推广与应用放到非常重要的地位。江泽民先生在1993年十月18日的中央农村工作会议上提出“坚定不移地推行科技、教育兴农的进步策略”,觉得“振兴国内农村经济,最后取决于国内农业科技的重大突破和广泛应用”。1993年11月5日《中共中央、国务院关于目前农业和农村经济进步的若干政策手段》提出要“推广先进好用的农业科技”,“继续推进农科教‘三结合’,全方位推行科技、教育兴农的进步策略”。1998年十月14日中共第15届中央委员会第3次全领会议通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》第三将“依赖科技进步,优化农业和农村经济结构”作为一项要紧的决定;同时,2000年十月11日中共第15届中央委员会第5次全领会议通过《中共中央关于拟定国民经济和社会进步第十个五年计划的建议》提出,农业和农村经济结构的调整需要“依赖科技”,还提出了“农业科技革新”的定义。2001年3月15日9届全国人大第4次会议批准的《中国国民经济和社会进步第十个五年计划纲要》第3章和第10章,对这类政策、手段和思想也均有体现。这类具体论述文献,请参见江泽民:《要一直高度看重农业、农村和农民问题》(1993年十月18日),载中共中央党校教务部(编):《十一届三中全会以来党和国家要紧文献选编(二):1992年十月――1997年9月》,中共中央党校教程审定委员会审定,北京:1997年12月,第68页;又参见中共中央党校教务部(编):《十一届三中全会以来党和国家要紧文献选编(二):1992年十月――1997年9月》,中共中央党校教程审定委员会审定,北京:1997年12月,第91页;又参见中共中央党校教务部(编):《十一届三中全会以来党和国家要紧文献选编(下册):1998年12月――2002年11月》,中共中央党校教程审定委员会审定,北京:2003年2月,第231-233页;又参见《中共中央关于拟定国民经济和社会进步第十个五年计划的建议》,北京:人民出版社2000年十月第1版,第13页;又参见朱镕基:《关于国民经济和社会进步第十个五年计划纲要的报告――2001年3月5日在第九届人大第四次会议上》,北京:人民出版社2001年3月第1版,第42-43、59页。

另外,农业科技的进步也是国内科技进步体制的要紧组成部分。1985年3月13日《中共中央关于科技体制改革的决定》第5点中,将农业科技体制作为推进农业进步的要紧规范,提出了改革方向和要素;十年之后,1995年5月6日《中共中央、国务院关于加速科技进步的决定》第2点就是“大力推进农业和农村科技进步”。而且,在很多政策的基础之上,国内法律法规对促进农业科技进步和经济进步也进行了一些规定,如《中国科技进步法》、《中国农业法》、《中国促进科技成就转化法》和《农业技术推广法》等;尤其是1993年7月2日8届全国人大常委会第2次会议通过的《中国科技进步法》,对农业科技研究、开发和推广,进行了纲领性规范(第15、16条)。这类论述和有关文献,请参见罗玉中、谭志泉(主编):《科技法学教学参考资料选编(政策法规类)》(上册),北京:北京大学出版社1992年十月第1版,第62-63页;又参见中共中央党校教务部(编):《十一届三中全会以来党和国家要紧文献选编(二):1992年十月――1997年9月》,中共中央党校教程审定委员会审定,北京:1997年12月,第227-228页;又参见段瑞春:《科技进步法简论》,北京:北京大学出版社1994年2月第1版,第43-47页。

[73] 参见〔英〕M. M. 波斯坦(主编):《剑桥欧洲经济史(第一卷):中世纪的农业生活》,郎立华、黄云涛、常茂华等译,郎立华校订,北京:经济科学出版社2002年9月第1版,第109-110页。

[74] 参见〔美〕戴维·波普诺:《社会学》(第十版),李强等译,北京:中国人民大学出版社1999年8月第1版,第622页。

[75] 参见北京大学法学院教授、华中科技大学法学院院长罗玉中先生于2002年12月29日在全国人大常委会所作的题为“科技法律规范”的法制讲坛。该讲坛内容,又可以参见罗玉中:《健全国内科技法律规范的策略考虑》,载《科技与法律》2003年第1期。

[76] 为了维持领先优势,有的大公司和大企业不断地投入研究和开发资金,以确保其维持领先地位;更有甚者,即便出现了愈加一流的技术,但为了保持其原有基础设施、技术设施和传统顾客互联网等,他们便采取压制新技术、购买别人专利弃而不需要等办法。从理性的角度来讲,这是大家人类的一种“痛苦”,也是这类企业的一种“无奈”,更是新技术本身的一种“不幸”。

[77] 〔美〕史蒂文·凯尔曼:《拟定公共政策》,北京;商务印书馆1990年6月第1版,第247页。

[78] 张希望:《个人权利和国家权力》,载刘军宁、王焱、贺卫方(编):《市场逻辑与国家观念》,北京:生活·念书·新知三联书店1995年11月第1版,第2页。

[79] 通常来讲,公共商品就是指其在消费上的不具备排他性(或非排他性)的物品;也就是指一个人对某些物品或劳务的消费并未降低其它人同样消费或享受利益,如国防、路灯、无线电广播、环境保护、新鲜空气等。不过,公共商品不止是经济上的定义。斯垂唐(Hugh Stretton)和奥查德(Lionel Orchard)两位学者就觉得,“出于剖析的目的,经济学家把诸如灯塔之类不可以基于任何用的支付而生产的商品叫公共商品”。而其次,从政治选择的目的看,公共商品还包含这三类商品:“一类是国防、法律和秩序、灯塔、街道和路灯等,不是其他人而又提供给任一个人,每一个个体用户并不为此而单独付费;二类是大概收费却一般不收费的商品,如高速公路、桥梁、天气预报、公共图书馆、国家公园等;第三类是可以非常不错地在市场中收费,政府却以免费或低于本钱价的形式提供给全体或部分公民。”See Hugh Stretton & Lionel Orchard, “Public Goods, Public Enterprise”,in Public Choice, ST. Martin’s Press, INC.,1994 , p.54.

[80] C. F. Delaney , Liberalism-Communitarianism Debate, Lanham, Maruland: Rowman and Littlefield, 1994. See A. Ezioni , The Spirit of Community, New York: Grown Publishing, 1991.

[81] 〔英〕休谟:《人性论》(下册),关文运译,郑之骧校,北京:商务印书馆1980年4月第1版,第578-579页。

[82] 〔英〕亚当·斯密:《国民财富的性质和缘由的研究》(下卷),郭大力、王亚南译,北京:商务印书馆1974年6月第1版,第257-258页。

[83] Tyler Cowen, the Theory of Market Failure: a critical examination, Geogrge Mason University Press, 1988, p.75.

[84] See K. D. Goipn, “Equal Access vs Selective Access: a critique of public goods theory”, in Public Choice, Vol.29, 1977.

[85] 〔美〕安东尼·B·阿特金森、约瑟夫·E·斯蒂格里茨:《公共经济学》,上海:生活·念书·新知三联书店1992年2月第1版,第619-620页。

[86] See W. F. Brubaker, “Free Ride, Free Revelation, or Golden Rule?”, in Journal of Law and Economics Vol.18 ,1975, pp.147-161. 这里,布鲁贝克尔忽视了企业家的不完全信息状况,事实上并未解决偏好显示问题。

[87] See K. D. Golpn, “Equal Access vs Selective Access: a critique of public goods theory”, in Public Choice, 29, 1977, pp.53-71.

[88] See R. H. Coase, “The Lighthouse in Economics”, in Journal of Law and Economics, Vol.17, 1974, pp.357-376.

[89] See H. Demsetz, “The Private Production of Public Goods”, in Journal of Law and Economics, Vol.13, 1970, pp.293-306. 这其实只不过反映了具备非角逐性的公共商品的市场生产,所以他的证明过程并不完全;因而这种理论也并不让人作为解决公共商品私生活产的有效渠道。

[90] 〔英〕约翰·穆勒:《政治经济学原理》(下卷),胡企林、朱泱译,北京:商务印书馆1991年9月第1版,第570页。

[91] 参见〔英〕约翰·穆勒:《政治经济学原理》(下卷),胡企林、朱泱译,北京:商务印书馆1991年9月第1版,第371页。

[92] 关于生产可能性边界及其应用问题,请参见〔美〕保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《微观经济学》(第16版),萧琛等译,北京:华夏出版社、麦格劳·希尔出版公司1999年9月第1版,第6-10页。

[93] 笔者觉得,这里强调市场逻辑下的间接干涉,并不排斥政府对产业技术研究开发的直接资助。不过,这种资助应该打造在以下原则之下:(1)公共商品原则;(2)外部性原则;与(3)收入再分配原则。这事实上是一种“可供私人部门和公共部门的各种用户用的资源储备”。参见吕薇、李克军、马名杰:《政府对产业技术研究开发的资助与管理》,北京:中国财政经济出版社2002年12月第1版,第1-4页。

[94] 樊纲:《作为公共机构的政府职能》,载刘军宁、王焱、贺卫方(编):《市场逻辑与国家观念》,北京:生活·念书·新知三联书店1995年11月第1版,第13页。

[95] 有些学者觉得,东方社会的产业政策主导模式是政府主导、辅以社会配套,西方社会是市场主导的自发模式。于此之下,东方社会互联网能够帮助节省买卖成本和减少社会本钱,政府仅需考虑加强研发投入即可,而西方社会互联网不完善,个人革新利于开发,但推广本钱较高。参见苏东水(主编):《产业经济学》,北京:高等教育出版社2000年2月第1版,第61-63页。

[96] P.M.Romer, “Increasing Returns and Long——Run Growth”, in Journal of Monetary Economy, 1986, Vol.94, No.5, pp.1002-1037.

[97] 〔美〕R. M. 索洛:《经济增长论文集》,平新乔译,梁小民校,北京:北京经济学院出版社1989年3月第1版,第79页。

[98] 经济增长的现实显示,政府的经济政策不只影响收入水平,而且影响经济的长期增长;各国的经济增长存在广泛的差异,没有同1、趋同倾向。

[99] See David Sadofsky, Knowledge as Power-Political and Legal Control of Information, Praeger Publisheers, 1990. p.58.

[100] 当然,对个人信息的保护是一个较为复杂的问题,而且还会伴随科技的进步而进步。简单地说,电脑与互联网在线服务将广泛的信息传输能力交到每一个人的手中,而技术与监视是相伴的。1971年Alan Westin在他的著作《民主中的信息技术》(Information Technology in a Democracy)中将监视分为三类,即身体上的、心理上的和数据上的。在那个时候,或许大家还可以在这三者之间划出一条明确的分界线。身体上的监视是指对个人行动进行监看或监听的行为;心理上的监视譬如作质问或者作一些雇主偏爱的个性调查等;而数据监视是采集和保留从大家的个人行动中捕捉到的个人信息。但,因为现代信息技术可以将任何形式的信息加以数据化,各种形式之间的监视的界限消失了,信息技术的应用使得监视技术联为一个无懈可击的监视网。如此,数据处置的进步使得生理与信息隐私有什么区别愈加模糊了。See Ian J. Lloyd, Information Technology Law 2nd ed., Butterworth, 1997, pp.31-32.

[101] 在民法传统理论中,在这样的情况下,作为契约当事人的卖主的责任是根据所谓的履行辅助者的过失问题进行处置的。履行辅助者又分为狭义的履行辅助者和履行代行者。在契约当事人用狭义的履行辅助者作为自己履行的手臂的话,不论其在选任和监督上有无过失都承担和自己有过失同样的责任。而在履行代行人存在的状况下,契约当事人仅在于代行人的选任和监督中存在过失的状况下,承担责任。尤其是在代行人为企业的状况下,不可以照搬适用履行辅助者的法理。参见〔日〕崛部政男、永田真三郎(编著):《信息互联网年代的法学基础知识》,东京:三省堂1989年11月20日初版,第76-79页。

[102] 参见季卫东:《法律程序的意义——对中国法制建设的另一种考虑》,载季卫东:《法治秩序的建构》,北京:中国政法大学出版社1999年7月版,第4-5页。

[103] 参见〔英〕李提摩太:《救民必立新法》(原载《万国公报》第四百零四卷,光绪二年7月22日),载钱钟书(主编):《中国近代学术名著·万国公报文选》,李天纲编校,北京:生活·念书·新知三联书店1998年6月第1版,第206-208页。

[104] 〔英〕李提摩太:《救民必立新法》(原载《万国公报》第四百零四卷,光绪二年7月22日),载钱钟书(主编):《中国近代学术名著·万国公报文选》,李天纲编校,北京:生活·念书·新知三联书店1998年6月第1版,第208页。文中有关举例说明,为笔者省略。

[105] 1985年《中国技术政策》主如果行业技术指南。1997年12月29日国家计划委员会发布的《目前国家重点鼓励进步的产业、商品和技术目录》也包含产业技术方面的内容;而外商投资也同时遵照的《外商投资产业指导目录》包含鼓励、限制和禁止的产业,也在相应的产业技术指导方面具备肯定的意义。参考文献:《目前国家重点鼓励进步的产业、商品和技术目录》和《外商投资产业指导目录》,北京:法律出版社1998年4月第1版。

[106] 参见2000年8月28日9届全国人大常委会第17次会议通过的《关于修改<中国专利法>的决定》第11条第1款。

[107] 常识论觉得,技术是学会了肯定专门科学常识的劳动者的技能、方法和经验,与依据科学原理借助自然力和改造自然的所有办法;觉得技术不包含机械设施等硬件,甚至不含有任何物质原因,是精神范畴的常识形态的商品,是无形的。生产力论觉得任何一项技术都是针对肯定目的而产生的,没有抽象的技术。因此,技术不只包含常识形态的“软件”,也应包含设施(就算是十分简单的工具)和借助技术设施进行加工处置的劳动对象。它把技术理解为现实的生产力,生产力三要点缺一即不可能发挥用途,技术与生产力是等价的。系统论觉得,因为技术既具备自然属性,又具备社会属性,涉及的方面不少,要想象自然科学中对某些自然现象进行精准的界定那样给技术下一个全方位、准确的概念是不可能的。事实上也没必要如此做。重点是要弄了解技术的特点和其发生、进步的过程。这种看法觉得,应把技术看成是为达成某种目的而组成的一种系统,其核心是技术软件,即常识论所觉得的技术,其它所有原因,包含设施、原材料、场地等等都是技术达成的环境和条件。技术软件的载体以人为核心。不过,本文觉得这三种看法都各有其缺点。关于这三种论点,请参见汪同3、齐建国、朱运法、周明武、李军、王莉:《技术市场》,北京:商务印书馆1997年1月第1版,第6-9页。

[108] 〔斯里兰卡〕C. G. 威拉蔓特里:《人权、技术与进步》,载〔斯里兰卡〕C. G. 威拉蔓特里(编):《人权与科技进步》,张新宝等译,北京:常识出版社1997年12月第1版,第189页。

[109] 参见〔英〕J. D. 贝尔纳:《科学的社会功能》,陈体芳译,张今校,北京:商务印书馆1982年11月第1版,第542页以下。

[110] 这里所说的“主仆”关系是打引号的,作者无意使“科技与人关系”又回到人类目空一切的过去。

[111] 〔美〕艾·弗罗姆:《爱的艺术》,李健鸣译,北京:商务印书馆1987年8月第1版,第13页。

[112] 〔日〕青山治城:《科技社会的法哲学》,载桂木隆夫、森村进(编):《法哲学的考虑》,东京:平凡社1989年4月十日初版,第185页。

[113] 〔英〕E. F. 舒马赫:《小的是美好的》,虞鸿钧、郑关林译,刘静华校,北京:商务印书馆1984年5月第1版,第121页。

[114] 〔英〕E. F. 舒马赫:《小的是美好的》,虞鸿钧、郑关林译,刘静华校,北京:商务印书馆1984年5月第1版,第7页。

[115] 参见〔德〕黑格尔:《法哲学原理》序言,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆1961年6月第1版,第14页。

[116] 〔日〕镰田薰、竹田捻、中山信弘、马场炼成、丸岛仪1、《专利法的修改与以后的课题和动向》,载《法学家》第1162期,东京:有斐阁1999年9月1日版,第31页。

[117] 〔日〕镰田薰、竹田捻、中山信弘、马场炼成、丸岛仪1、《专利法的修改与以后的课题和动向》,载《法学家》第1162期,东京:有斐阁1999年9月1日版,第31-32页。

[118] 参见樊纲:《经典经济学与今天的中国》,载《念书》2000年第12期。

[119] 〔英〕E. F. 舒马赫:《小的是美好的》,虞鸿钧、郑关林译,刘静华校,北京:商务印书馆1984年5月第1版,第7页。