D913 A

引言

从二十世纪中期开始,自动化的高效信息处置技术日益兴起,个人信息作为信息社会的一项要紧内容,在社会日常发挥着愈加大有哪些用途。计算机和互联网技术的出现与飞速进步,改变了人类的生产和生活方法,给大家带来了很大的便利,促进了信息资源的流通和借助。在信息化的过程中,信息采集、处置和借助大大加速,人类达成了从生产到生活的全方位信息化,信息社会的全方位到来已来势汹汹。然而,个人信息资源的开发和借助使传统社会飞速向透明化社会过渡,透明化总是会带来对个人权利的侵害,大家注意到个人信息资源开发借助也带来了信息主体被导致了“资料形象”,而这种可能与真实的形象大相径庭的“资料形象”将导致个每人格的扭曲和被损害。侵害个人信息的事件也会致使被害人的财产遭到损失。

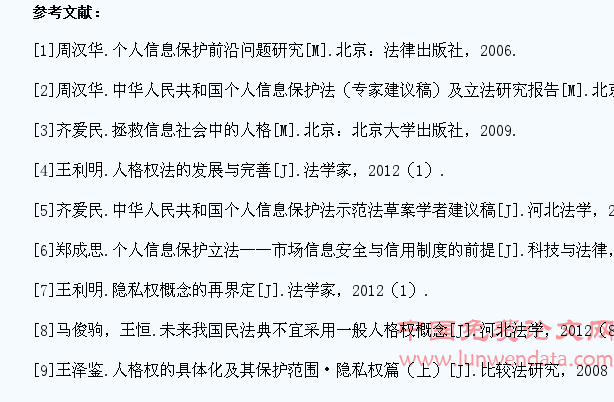

1、国内现行法律对个人信息的规制

(一)个人信息与隐私权的区别。国内目前的法律体系并没对个人信息进行明确的界定,在司法实践中,对个人信息的保护主如果通过隐私权保护达成的,因此在这里有必要对个人信息和隐私权做一下区别。隐私权是个舶来品,起来自于英美法系,美国立法和司法在隐私权方面的先进性不只使得隐私权理论在英美法系传播,也辐射到了国内法系。在国内现在的学术界,对隐私权也没定论。从国内学者对隐私权的界定来看,隐私与个人信息存在着密切联系,二者之间关系大致可以分为几种:(1)互为交叉,即隐私与个人信息有相互交叉部分。(2)互相重合。即隐私就是个人信息,两者定义一致。学者周汉华觉得隐私权与个人信息定义可以互换用。(3)包括型。二者存在着相互包括关系,具体又可以分为两种状况。其一,隐私包含个人信息,个人信息是隐私的一部分。学者王利明、杨立新就持这种看法,觉得个人信息包括在隐私的范围之内。学者齐爱民觉得保护个人信息的目的,就是保护个人隐私。而且现在国内已经在《中华人民共和国侵权责任法》中明确规定了对隐私权的保护,把个人信息纳入隐私权来进行保护,一是省力省心,二来又可以使整个法律体系维持完整和顺畅。其二,隐私是个人信息的一部分,个人信息应当包含隐私。国内学者韩迎春也是这种倡导,觉得从现在个人信息权的进步来看,个人信息权的内容愈加丰富、范围愈加广泛,对个人信息进行专门保护已是大势所趋。个人信息权在性质上是独立的人格权,不是隐私权范畴,应作为一种全新的具体人格权予以保护。笔者以为个人信息的范围包括了隐私权保护的范围。个人信息的隐秘性较低但范围广,隐私权所涵射的范围小但隐秘性高。个人隐私应该是个人信息的一部分,法律对个人隐私的保护并不可以完全达成对个人信息的保护。同时,隐私权的保护主如果通过事后救济的方法达成,个人信息的保护则是事先防范为主。

(二)国内司法对个人信息保护的达成路径。隐私权是指维护权利主体人格尊严的权利,因为隐私权保护对象及其内容的特殊性,因而成为一种独立的人格权,隐私权正在成为一种为国际社会和各国法律广泛承认保护的公民基本权利。i奚晓明法官在《中华人民共和国侵权责任法条文理解与适用》(人民法院出版社,2010年1 月版)中写道:“隐私权是自然人享有些对其个人的、与公共利益无关的个人信息、私人活动和私有范围进行支配的一种人格权”。虽然《侵权责任法》明确了隐私权的定义,但并没对个人信息权做出明确规定,并且该规定仍然遵循着对个人信息权的保护适用隐私权保护模式。

在国内,《民法通则》对隐私权原则地规定为公民的人格尊严受法律保护。最高人民法院的两项司法讲解,将侵害别人隐私的行为认定为是侵害别人名誉权的一种行为。宪法、刑法、民事诉讼法的有关规定和司法讲解都表明了承认公民隐私权的态度。如《民事诉讼法》规定的“人民法院审理民事案件,除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外,应当公开进行”。最高院在《关于审理名誉案件若干问题的解答》中也第三强调:“对未经别人赞同,擅自公布别人的隐私材料或以书面、口头形式宣扬别人隐私,致人名誉遭到损害的,应当根据侵害别人名誉权处置”。目前依据《侵权责任法》的规定,隐私权和名誉权是不一样的民事权益,各自的保护范围不同,但现在对其的界限更不是十分明确,最高院在1993年发布的《关于审理名誉案件若干问题的解答》的内容也并未失效。

侵犯隐私权的行为是不是成立以个人的隐私是不是被侵犯作为判断信息权益是不是遭受侵害的判断标准,这使得不少个人信息遭受侵害的状况,没办法被保护。

2、结论

笔者觉得,对国内个人信息保护的法律规定进行整理和提高,应该是对国内现行法律规范的内部调整,打造在已有法律规范基础之上,通过对各种内部要点的梳理,使得现行规范健全化,而非抛弃已有规范,凭空打造一个新的规范。对国内以后的个人信息保护在立法,笔者的建议有如下几个方面:第一,在2013年4月28日中国人大网上公布的买家保护法修正案草案的第二条和第十条中,大家欣喜的看到了其对商业机构借助个人信息的规范,明确了保护个人信息的态度。笔者觉得,如此在特定范围先推进对个人信息的保护,将个人信息的保护法律体系多层次化是适合的。国内在进行个人信息保护立法的时候,不可以脱离国情盲目的跟从他国模式,机械地要套用“分散式”或“统一式”立法模式,应当在国内社会主义市场经济和政治规范的基础上,根据实质的国情,有步骤,有计划地逐步打造完备的多层次的个人信息保护法律体系。第二,国内个人信息保护法应该在整体上采取统一的立法模式,拟定一部《个人信息保护法》,对公共部门和非公共部门一同的规范作统一规定,然后在统一的个人信息保护法里分别对公共部门和非公共部门的个人信息保护规范作具体规定。由于国内法制一直具备成文法的传统,现行的立法和司法讲解构成了国内的法律体系,采取统一的立法模式符合国内的法律环境,并且可以更有效的保护个人权利。

国内现在的司法实践中,个人信息发挥维护主体人格尊严的价值或功能时,应该给予其人格权保护;个人信息发挥维护主体财产利益的价值或功能时,应该给予其财产权保护;假如个人信息同时发挥维护主体人格尊严和财产利益的价值或功能,就应该给予其人格权和财产权的双重保护。ii

注解:

i 张晓文.政府信息公开中隐私权与知情权的博弈及平衡[J].情报理论与实践,2009(08).

ii 刘德良.个人信息的财产权保护[J].法学研究,2007(3).