中图分类号:B0-0 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2015)13-0065-02

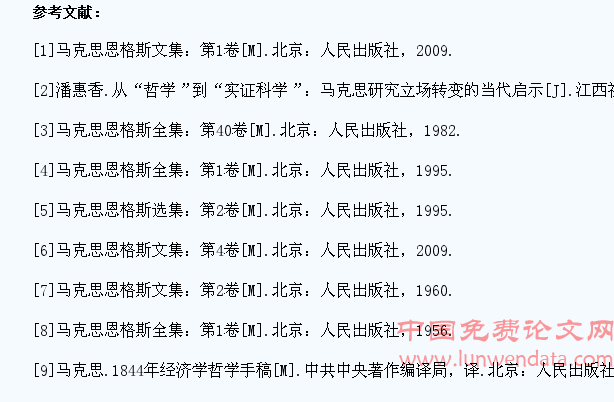

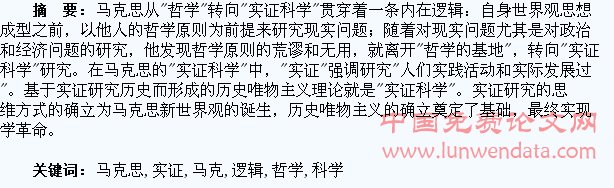

考察马克思的思想史,可以明确地看到,马克思有过一段“哲学信仰”阶段。1845年以前,马克思研究现实问题一直以某种哲学原则为基础,从哲学原则出发来探寻解决现实问题的策略。在1845年下半年,马克思和恩格斯决定清算“以前的哲学信仰”。他两个提出:“在思辨终止的地方,在现实生活面前,正是描述大家实践活动和实质进步过程的真的的实证科学开始的地方。”[1]526正是从这里开始,马克思从“哲学”转向“实证科学”研究[2]48-51。探析马克思转变的内在逻辑,有益于理解马克思哲学革命的实质。

一

马克思之所以有此转变,是自己世界观思想逻辑演变的结果。在“以前的哲学信仰”阶段,马克思未形成我们的世界观,主要以别人的哲学原则为基础来察看和剖析现实。在柏林大学念书期间,马克思过去依据康德和费希特的“理想主义”来建构法哲学体系。后来发现“现有些东西”与“应有些东西”产生“紧急的障碍”而宣告失败。马克思在总结失败经验时已经意识到“理想主义”的不足,所以“从理想主义……转而向现实本身寻求思想”[3]14-15。这一转变是因为马克思当时已经转向黑格尔主义,站在黑格尔哲学这一“世界哲学”的基地上所以能看清自己以前的一些错误思想。

大学毕业后直至1843年,马克思都是依据黑格尔的理念论来剖析和解决问题。最有代表性的就是《关于林木偷窃法的辩论》这篇文章。在文中,马克思就从黑格尔的理念论出发去批判普鲁士国家和法。在德国,农民自古就常在树林里砍柴、拣枯枝。林木所有者却依仗自己在议会中的多数席位,说农民的行为是偷窃。审判时,省议会却站在林木所有者的立场上。马克思极力批判,指出根据国家的原则,大小公民一律平等,都要遭到国家的保护。可代表国家意志的法庭却“脱离常规”,只为林木所有者的利益服务,“国家的权威变成了林木所有者的奴仆。”[4]261目前,国家“遭到了最大的屈辱”[4]261,所以马克思觉得,符合理念的国家应当驳斥现行的法庭:“你(指现存的国家――引者注)的道路不是我的道路,你的思想不是我的思想!”[4]262马克思还批判莱茵省的议会在处置私人利益和法的原则的矛盾时做法不当,“从法律上说,省等级会议不只受权代表私人利益,而且也受权代表全省的利益,同时,不管这两项任务是多么矛盾,在发生冲突时却应该毫不犹豫地为了代表全省而牺牲代表特殊利益的任务。”[4]288可是,“结果利益所得票数超越了法的票数”[4]288,这让马克思非常困惑。所以,当马克思站在黑格尔哲学基地上剖析现实问题时就遇见“首次要对所谓物质利益发表建议的难事”[5]31。

费尔巴哈的“颠倒”原则解决了马克思的烦恼:把黑格尔哲学颠倒过来!“为知道决使我烦恼的问题,我写的第一部著作是对黑格尔法哲学的批判性剖析”[5]32。在《黑格尔法哲学批判》中,马克思了解:“法的关系正像国家的形式一样,既不可以从它们本身来理解,也不可以从所谓人类精神的一般进步来理解,相反,他们根来自于物质的生活关系。”[5]32从这里可以看出,马克思已经意识到要正确理解法和国家关系需要以现实的物质生活为出发点。

1843年至1844年底,马克思转向“费尔巴哈派”[6]275后,则依据费尔巴哈的人本主义思想来剖析问题。在《1844年经济学哲学原稿》中,马克思就依据费尔巴哈的宗教异化思想设想人具备“人的类特质”[1]162,即能进行自由自觉的活动。可是在资本主义社会,工大家的“劳动不是自愿的劳动,而是被迫的强制劳动。”[1]159所以,工大家丧失了我们的类生活,劳动异化了。为何劳动异化了?马克思觉得这与私有制有密切的关系,即“私有财产是外化劳动即工人对自然界和对自己的外在关系的产物、结果和势必后果。”[1]166既然私有制与异化劳动有密切的关系,所以私有制会伴随异化劳动的克服而消亡。而共产主义就是扬弃异化,复归人性的体现,因而共产主义有其合理性与势必性。

从1845年下半年开始,马克思、恩格斯决定“把大家以前的哲学信仰清算一下。”[7]593在《德意志意识形态》中,他两个第一揭示年轻人黑格尔运动“哲学骗局”[1]512的实质:“德国的批判,直至它近期所做的种种努力,都没离开过哲学的基地。”[1]514由于年轻人黑格尔运动的成员们仅仅为反对“词句”而斗争。“既然他们仅仅反对这个世界的词句,那样他们就绝对不是反对现实的现存的世界。”[1]516在这里,他两个已经流露出对“德国哲学”的批判。第二,他两个更进一步指出,“德国哲学”的特质就是“从大家所说的、所设想的、所想象的东西出发”[1]525。他两个明确指出,要从“从事实质活动的人”[1]525出发,基于对“大家实践活动和实质进步过程的真的的实证科学”研究去讲解世界,以获得对现存世界的“真的的常识”。

马克思在“以前的哲学信仰”阶段,一直依据某种哲学原则来研究现实的问题,以获得对现实世界的认识。但,伴随马克思对现实问题,特别是对物质利益问题进行研究后,他深思和批判“以前的哲学信仰”,并决定离开“哲学的基地”,转向“实证科学”研究。

二

虽然马克思在《德意志意识形态》中初次提出“实证科学”,可实证的思想却不是在那时才产生。研究马克思“实证”思想的演变经历,可以发现其同样遭到“以前的哲学信仰”的影响。剖析马克思演变的内在逻辑有益于更好地理解马克思的革命。 在《博士论文》中马克思过去批判“实证哲学”流派。该流派产生于19世纪30年代末40年代初,是德国哲学中的一种宗教神秘主义流派。此流派的代表人物有:安?君特、弗?巴德尔、伊?海?小费希特、后期的谢林和克?海?魏瑟等人。这类人都试图把哲学从是宗教,觉得神的启示是“实证”常识的唯一源泉[3]924。对于这种“实证哲学”所说的“实证”,马克思持否定态度。马克思当时信仰黑格尔的理念论,势必否定散布神秘主义的实证哲学。因而他批判“实证哲学只能产生一些如此的需要和倾向,这类需要和倾向的形式同它们的意义是互相矛盾的。”[3]260

在《法的历史学派的哲学宣言》中马克思又提到“实证”。马克思此时期因为受黑格尔哲学的影响,一定理性的意义,觉得所有实质存在的事物都合乎理性。因而他批判胡果的实证的事物不合理性的看法。“他(指胡果――引者注)根本不想证明,实证的事物是合乎理性的;相反,他力图证明,实证的事物是不合理性的”[9]230-231。对此,马克思提出批评:“他不觉得实证的事物是合乎理性的事物,但这只不过为了不把合乎理性的事物看作实证的事物。”[8]232在此阶段,马克思受黑格尔哲学的影响,强调实质存在的事物就是“实证”的、合乎理性的。

转向“费尔巴哈派”之后,马克思就常常以费尔巴哈的“实证”办法来研究经济问题。在《1844年经济学哲学原稿》中,马克思把“实证”理解为从实质出发去研究的办法,因而他批判黑格尔思辨哲学的非实证性是“不真实的实证主义”[9]109。他赞扬费尔巴哈对国民经济学作了“实证的批判”[9]4,一定费尔巴哈“创立了真的的实在的科学”[9]96。他之所以一定费尔巴哈的人道主义是“实证的人道主义”,是由于他觉得费尔巴哈的人道主义是以人的存在与人的“类本质”相离别这一“实质”出发来研究的理论。在此阶段,他还不了解,此“实质”并不是客观现实,而是假设单个人具备“类本质”为首要条件剖析才得出的不真实事实。

对经济学的研究使马克思对实证的理解有了变化。由于经济学的对象和性质决定了不可以使用虚构的假设去研究现实,而需要以实证研究为基础。因而,写作《德意志意识形态》时,他不再从虚构的事实出发去研究,而是从客观事实出发去研究。他明确指出,“实证科学”立足于对“大家实践活动和实质进步过程”进行研究。这里的“实证”相对“思辨”而提出,是以“从事实质活动的人”为基础,立足于对“大家实践活动和实质进步过程”进行实证的研究。居于这种实证办法来研究历史而形成的“历史唯物主义”就是“实证科学”。马克思的“历史唯物主义”是从“大家实践活动”“大家的存在”出发去讲解社会意识的理论。其“历史唯物主义”不止是研究人类社会的历史运动规律,还强调要从大家的存在出发去讲解大家的观念。正是这种实证研究的思维方法为马克思新世界观的诞生,“历史唯物主义”的确立奠定基础,从而最后达成哲学革命。

综上所述,马克思从“哲学”转向“实证科学”贯穿着一条内在逻辑:自己世界观未成型之前,以别人的哲学原则为首要条件来研究现实问题;伴随对现实问题特别是对政治和经济问题的研究,他渐渐转向实证研究。这种转变意味着马克思思维方法的转变,从而为其“历史唯物主义”新世界观的确立奠定了基础,最后达成其哲学革命。