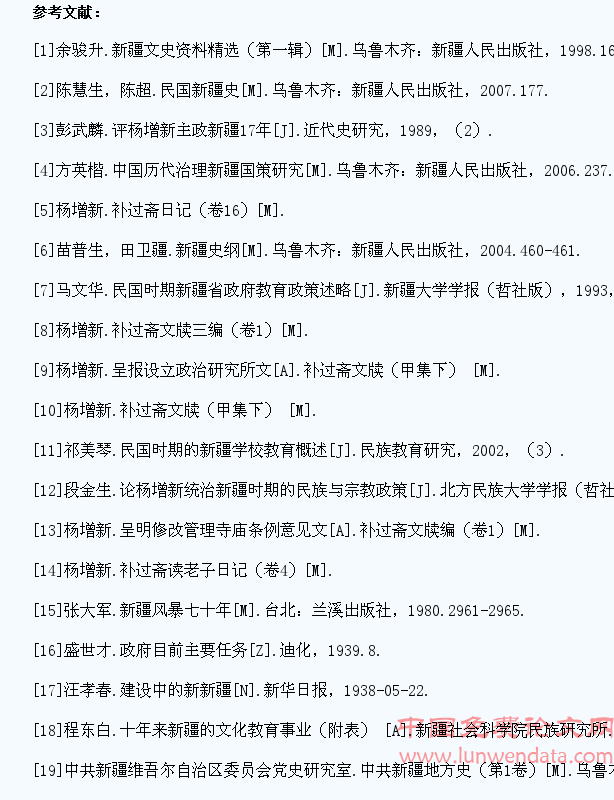

中图分类号:G529 文献标识码:A 文章编号:

1003-1502(2015)03-0113-05

引 言

1912年,中华民国成立后,伴随资本主义工业经济的进步,在新文化运动的推进下,中国教育进入近代化经历,新疆的近代教育由此拉开了序幕,教育得到了肯定进步,进入了一个特殊的“进步高潮时期”。对于民国时期的新疆教育研究,海外未见有关研究成就,国内有关的研究成就仅限于对新疆政府教育政策、各式教育及教育行政机构的列举与介绍。本文从教育人类学的角度对民国时期的新疆教育进行深度剖析和总结,以作为目前新疆教育进步的借鉴。

1、杨增新统治时期的教育

1911年辛亥革命推翻了清朝的封建统治,1912年,中华民国临时中央政府在南京正式成立。在辛亥革命的影响下,此时的新疆和全国其他各省一样积极响应,相继爆发了迪化(今乌鲁木齐)武装起义、伊犁起义和喀什噶尔起义。最后,适应历史进步的时尚,新疆归附民国,实行共和。

1912年5月,杨增新被中央临时政府任命为新疆都督。从此,新疆历史进入杨增新主政17年的民国时期。

杨增新统治新疆时期,面临着复杂的国内外形势,在其政权尚未稳定之时,杨增新采取了一系列手段来解决统治危机,在新疆局势相对稳定后,杨增新在其“倡导人治、以民为本”政治思想的指导下,针对新疆的历史环境和教育近况,拟定了相应的教育政策和方针。杨增新从《阴符经》和《道德经》里总结统治政权理论,“觉得君子可欺以其方,假如受欺比不受欺更有利,君子也应该故作愚人”。[1]杨增新统治初期,“新疆教育落后于中国大陆,是历史遗留下的问题,不可以完全怪罪于杨增新”。[2]虽然杨增新采取愚民政策,对内实行“无为而治”,但并非无所作为,而是要“以静制动,因时因势,以无为为有为,即无为则无不为也。”[3]杨增新在教育方面也是“有所为”的。杨增新时期的新疆教育在他统治初期和后期进步有所不同。杨增新统治新疆初期,因为政府财政困难,经费不足,出于闭关自守政策考虑,杨增新政府没立即着手进步新疆教育,在他看来,学校已成为“致乱之根源”,[4]“学堂毕业之人日多1日,仕途角逐之风亦日甚1日,天下大乱必因为此。”[5]“据统计,1912年,新疆全省有学校60所,有学生1802人,教师107人,1919年,有各类学校141所,学生4247人,教师202人,全省有4个图书馆,藏书1200册”。[6]“清末,新疆共有各类学堂606所,在校学生15691人。民国伊始,大部分学堂关闭,大大低于清末的数字,然而,4年过后,这种落后情况仍未得到改变。”[7]“当时,全省只有迪化、伊犁两地有中学,各县虽有一两所公立小学,但学生人数极少,更谈不上女子教育、民族教育。” [3]在杨增新执政后期,面对新疆人才极度缺少的近况,兼之迫于当时形势的需要,不能不进步中等教育和高等教育,“行政以需才为急,储才以学校为先”。[8]1916年,在迪化开办师范学校讲习班,同时,也设立学校和短期培训机构,“以培养吏才而收得人之效”,[9]同年6月,杨增新创办政治研究所,因地制宜。

1918年,杨增新政府开办实业学校,同时还设立了医学研究所,培养医疗人才,“抉术行医,自谋衣食”。[10]到1919年,“全省各类公私立学校仅141所,学生总数4247人,教员总数202人”, [11]1920年,杨增新又设立省立中学,开设国文、数学和经济等新式课程。

1924年,打造俄文法政专门学校,一直持续到1932年,这是当时新疆的最高学府,可以说是新疆高等院校的雏形。在少数民族教育方面,他在当时迪化创办蒙哈学校,主要培养蒙古族和哈萨克族子弟。对于外国人在新疆办学校,杨增新觉得“大一回教主义鼓吹建设大同盟国,是别有用意的”,[4](238)并以“教育一事,关系内政,至为要紧”, [12]下令禁止“民间私聘外国人充当阿訇”。[13]这样来看,杨增新统治新疆时期的教育,统治前期主要以小学教育为主,后期以初等和高等教育为主,而民族教育进步极其有限。作为熟知西北边疆边情和民情的保守官僚,杨增新治理新疆的各项举措主如果奉行老子思想“无为而动,以静待动”。前者“节用爱人,不开奢侈之门”,后者“谨小慎微,不开祸乱之门”。 [14]

2、金树仁统治时期的教育

1928年,新疆历程“七七政变”之后,金树仁被国民党南京政府任命为新疆主席,开始了执政新疆5年的政治生涯。在金树仁统治新疆时期,一方面延续了杨增新时期的一些政策,同时在政治、经济、军事、宗教和对外关系上做了一些变动。教育方面,相比杨增新时期有所开通,教育经费有所增加。在“开办教育、疏通民智”思想的指导下,“全省有学生7380人,其中初中生约200余名,俄文法政专门学校于1930年升格为俄文法政学院。有省立中学和省立师范学校各一所,省立图书馆一所,有图书5000余册。学校图书馆有藏书1000余册。” [6](461)同时,为了适应形势进步的需要,此时少数民族的汉语教育、女子教育均有肯定进步,并派遣部分学生到中国大陆和海外学习。至1929年,“全疆有初等小学122所,学生5477人,到1931年增至153所,学生7162人。”[15]此时,“新疆的教育经费从1928年的533899元,增加到1932年的1880057元,学校也由1929年的122所,增加到1931年的153所;小学生总数由1929年的5477人,增加到1931年的7162人。”[11]金树仁执政后期,开始看重中等和高等教育,“1929年,初等教育经费184968元,中等教育经费179252元;1930年,初等教育经费156140元,中等教育经费179251元;1931年,初等教育经费161925元,中等教育经费234000元;1932年,初等教育经费113406元,中等教育经费255206元。”[7]因为金树仁处置“哈密事件”决策失误,全疆大多数区域相继爆发战乱。“1932年,全疆公立学校只有68所,学生2274名,较前几乎降低了三分之二。” [4](243)这一时期经文学校飞速发展,南疆各地都有经文学校,少数民族学生学习阿拉伯文和《古兰经》,在有关外国人参与学校教育政策方面有所放宽,允许经文学校聘请外国人来这里充当老师,这类外国人打着教书传教旗号,大肆宣传“双泛”(泛伊斯兰主义和泛突厥主义)思想,这为金树仁统治后期“双泛”传播导致一定量的影响。 3、盛世才统治时期的教育

1933年,因为迪化发生“四一二政变”,金树仁政权倒台,同年8月,盛世才被南京国民政府正式任命为边防督办,开始了执掌新疆10年的统治生涯。盛世才统治新疆时期,无论在政治军事方面还是经济、民族宗教和对外政策方面,均与杨增新时期和金树仁时期相比有了显著变化和调整,在文化教育方面也不例外。他觉得,“新疆是一个经济落后的地区,文化当然也随之落后,愈加上杨、金年代的愚民政策……所以使新疆的教育更显幼稚,文化愈加落后。目前要想建设新疆,则需要积极扩充教育。” [16]在他执政初期,为了稳定我们的政权统治,提出了“八大宣言”和“九项任务”,并在此基础上又拟定了“反帝、亲苏、民平(民族平等)、清廉、和平、建设”六大政策。在教育上,提出“以民族为形式,以六大政策为内容”的教育方针,盛世才政府做了很多工作,并邀请共产党人和进步人士参与新疆的文化教育建设,新疆各种层次的教育随之进步起来。这一时期,盛世才政府大力进步义务教育和高等教育,“据1937年底统计,全疆公立学校有:学院1所,学生300人,无女人;中学5所,学生900余人,内女孩80余人;师范5所,学生1000余人,内女孩40人;小学215所,学生33025人。”[4](249) 1935年,把金树仁时期的俄文法政学院扩大成立新疆学院。在民族文化教育方面,盛世才政府对少数民族文化教育采取扶持政策,大力进步民族教育,并提出了“进步各族固有文化”的口号,在省立师范学校开设了维吾尔、哈萨克、蒙古等民族班,1936年,并成立了编译委员会,主要编译各民族语教程,第二年,在伊犁、塔城、阿山、阿克苏、喀什等各地设区教育局,并在各县设立县立小学,使各区域各民族学生可以同意教育。同时,在新疆反帝联合会的影响下,为了进一步进步新疆各民族的文化教育,还成立了维吾尔文化促进会、哈萨克和柯尔克孜文化促进会、蒙古文化促进会等各民族文化促进会,依赖新疆各民族文化促进会等各方力量整理之前开办的学校,并对民族学校进行教学改革,对于各民族学生给予各种优待,“学生入学,概不收学费,纸笔砚与课本都由政府供给,并供给膳宿等。中学大学的学生还有津贴,毕业后由政府加以任用。”[17]在留学方面,相比杨、金统治时期的官费派遣留学规模有所加强。

1934年开始,盛世才政府选送多批各民族学生分赴苏联、阿拉木图、安集延等地公派留学,学习各种专业技术,这类学生回疆后成为建设新疆的要紧骨干力量。在社会教育方面,盛世才政府开始增设社会教育行政机构,继续进步女子教育、职业教育和幼稚教育等多种形式的教育,使教育普及进一步扩大到社会各阶层。

1937年,伴随中共与盛世才政府的抗日民族统一战线形成,应盛世才本人的请求,中共中央先后派数百位共产党人前往新疆工作,在盛世才政府的行政、财政、民政和教育新闻等多个部门和社会团体担任领导职务,为建设新疆做出要紧贡献,使这一时期的新疆各项事业都有了较大的进步。在文化教育方面,全省各级教育机构及设施日趋健全和完善,投入很多教育经费开办和进步学校,积极培养师资力量,并编译出版各种教程,社会教育进步起来。值得一提的是,为培养新疆财政人才和骨干,毛泽民创办财经专修学校。林基路在担任新疆学院的教务长时,就主张“教用合一”的教学方针,提出“团结、紧张、质朴、活泼”的校训,开设马克思主义列宁主义新课程,举办新式专题讲坛,对各民族学生进行世界观、生活观和价值观教育,培养了一大量革命常识年轻人,校园学风和面貌焕然一新。因为盛世才政府和共产党人、进步人士的一同努力,新疆的教育呈现出欣欣向荣、如火如荼的局面,明显体目前新疆学校和学生的数目方面。“从1938年至1942年,新疆的学校和学生均很多增长,公立学校从357所增至580所,学生从36575人增至91065人;会立学校从1400所增加至1883所,学生从99915人增至180035人。总计,学校从1757所增到2463所,学生从136490人增到271100人。”[18]在盛世才执政新疆后期,新疆的教育仍然继续进步。“到1942年,全疆公立学校已达到27.11万人;大中学校8所,学生3787人,分别比1937年增长140%和27.5%。除此之外还有扫除文盲的民众学校846所,学生146911人。”[19]“据1946年统计,全疆小学教员共有6071人,其中不合格的有2000多人。”[11]同时,新文化运动在新疆也广泛拓展起来,新疆各种社会团体和学校、行政机构等都纷纷学习人文社会科学先进文化思想。

4、国民党统治时期的教育

1944年9月,盛世才政权垮台,国民党开始接管新疆统治大权。国民党统治新疆时期,虽然采取一些手段来缓和新疆各种社会矛盾和危机,但并未从本质上改变这种社会混乱局面。到新疆和平解放前,国民党统治新疆时间比较短暂,主政者更迭频繁,期间虽经联合省政府统治,但如昙花一现,国民党在新疆推行与中国大陆一致的中央国民教育,并统一新疆教育体制,但政局不稳,战乱不断,教育文化事业经费紧急不足,教育并没起色。这一期间在科学研究方面,主要拓展新疆与中国大陆的文化学术交流活动,成立西北文化提供社,在省会迪化提供中国大陆和各民族的书刊报纸,组织新疆歌舞团到中国大陆演出,邀请中国大陆艺术家到新疆演出。不只保障学术自由,而且鼓励科学研究。在民族文化方面,发扬保护新疆各民族的文化,设立西北文化建设协会,并成立编译馆,出版双语《天山画报》、《少年常识》和《文摘》等多种出版物,也发行多种民族文字日报。在学校方面,继续进步新疆大学、中学、小学教育,培养各类人才。而在高等教育方面,“至1949年夏,新疆学院仅剩教职工91名,在校生379名。”[20]

5、民国时期的新疆教育的历史用途

通过上述对民国时期新疆教育的历史考察,不难发现,民国时期新疆军阀割据政权,无论是杨增新时期、金树仁时期还是盛世才时期,他们的统治政策都是与统治者的地方政治意识分不开。在民国时期国家权力转换的要紧阶段,无论是北洋军阀的北京政府,还是蒋介石的南京国民政府,作为新疆地方政权的首脑,都有一种自保意识,“自保意识是地方集团本能的反映,是民国时期每个地方集团都具备的一种政治心理。” [21]同时,民国时期的新疆军阀统治者作为地方权势,虽在地理地区上导致肯定的分割,但对国家的分裂并未起到推波助澜用途,无论是中央政府政权强大还是衰微的时候,他们都在公开场所甚至发文声称对中央政府表示忠诚,也维护中央政权的统一。“各地的地理特点,经济利益,语言差异,民族和文化模式之不同,都促进了忠诚于―归是区域的感情。”[22]杨、金、盛时期一直承认中央政权的合法性,并拥护和支持中央政权,但不允许中央政府插手介入新疆事务,自己也不参与中国大陆的政治、军事纷争,使新疆处于相对稳定的状况,实为谋求个人对新疆的独裁统治,使新疆处于一种“地方自治”的局面。虽然杨、金、盛治疆的思想、倡导各有不同,但其本质是一样的,都是为了打造和巩固自己的地方政权,这是新疆统治者集团自治意识的外在表现。 综上所述,民国时期新疆的统治者为了缓和社会矛盾,防止社会动乱,在维护社会稳定和促进经济进步的首要条件下,也进步教育来维护自己的政权统治。杨增新时期,新疆的教育文化是处于近代教育的开创阶段,在当时特定的历史环境和复杂的国内外形势下,加之执政者自己的文化心理特点等主观原因,新疆教育进步较为缓慢。有学者觉得,这一时期“新疆教育是中国封建的古时候教育向资本主义性质的近代教育的过渡阶段,是新疆近代教育的起步阶段或初始形态。”[23]这一评价较为客观、中肯。金树仁时期,虽在政治、军事、经济、民族宗教与对外关系方面采取一系列手段进行改革和调整,但大体上是延续杨增新时期的旧的章程,毫无建树。这一时期新疆教育略有进步,学校和学生人数均有所增加,各种教育机构有所进步,但因为金树仁政权短暂,连年混战,使新疆教育文化事业遭到严重干扰,新疆教育处于停滞阶段。盛世才执政初期,遭到多方面原因影响,大力进步文化教育事业,使新疆的文化教育飞速进步,与中国大陆的文化教育紧密联系,过去兴盛一时,新疆的近代教育处于进步高潮阶段。但到盛世才统治后期,因为国际国内形势发生重大变化,为继续实行其独裁统治,盛世才开始投靠蒋介石政府,破坏抗日民族统一战线,反苏反共,新疆的教育文化进步开始减缓。国民党统治时期,新疆虽然由国民党政府直接统治,但每任新疆主席任职时间都比较短暂,各项治疆政策大同小异,持续时间不长,与盛世才时期相比,新疆的教育进步更为缓慢,甚至倒退,新疆近代教育基本处于低谷时期。

6、民国时期新疆教育的教育人类学审视

“民国时期的教育,是中国教育近代化的一个要紧阶段。”[24]民国时期的新疆教育,也是新疆近代教育开创和进步经历的一个要紧阶段。“教育规范是政治规范的有机组成部分,教育规范的性质只能由政治规范来决定”。[24](1)教育规范又是上层建筑的一个要紧部分,主要体目前其教育宗旨和办学方针上。纵览新疆民国时期的教育,无论是杨、金、盛统治时期,还是国民党统治时期,都与清末时期的新疆封建教育有所不同。概而言之,它与民国打造后的新疆社会进步需要相吻合。新疆民国时期拟定的各项教育政策法规虽然不尽健全,因执政者的更迭而有所变化,又因新疆独特的地域性和民族性,执政者们结合民国时期新疆的实质状况,不只开创了新疆的近代教育,还进步了新疆的当地教育。

从教育人类学的研究视角出发,民国时期新疆社会的教育系统是遭到新疆社会的物质环境、经济种类、历史、宗教传统、社会组织等多种原因的直接影响。教育是一个社会进步和进步的要紧部分。统治者们虽然通过教育方法对社会个体进行文化常识分配,但在教育资源有限的条件下,这种分配是很不均衡的。当地社会的教育不只具备“正式的教育”的特点,还具备“非正式的教育”的特点,民国时期的新疆教育更多地呈现出“正式的教育”特点,即专门的社会机构。学校教育就是如此一个社会机构。

民国时期的新疆社会无论是具备杨、金、盛的军阀统治特点,还是具备国民党的独裁统治特点,都不同程度地影响着新疆的教育及其发展势头,作为统治者,一直试图成功打造一套适应新疆社会和在社会中存活的模式,进步教育进行文化传播一定是根据新疆社会的统治集团促进和维护其利益的需要来组织和控制的。教育是文化传播的工具,统治者通过教育来促进新疆社会的变迁。教育人类学的结构―功能模式非常不错地解释了微观层面的民国时期的新疆教育,“所有教育系统都服务于社会的每个方面,作为社会一部分的教育是为与之相联系的肯定的社会、经济、政治服务的。”[25]主政新疆的统治者们在各自执政期间拟定的教育政策与规划,都是为了自己统治需要推行的军政、经济、外交等政策而服务的。教育人类学的文化―生态学剖析模式则将宏观层面与微观层面的剖析联系起来,这一模式的重点定义是适应,即大家与环境相互影响的方法。学校系统被觉得是“与其他社会机构,特别是经济机构相联系的一个社会机构。”[25](35)教育所处的社会文化环境对教育的需要有所不同,民国时期的新疆社会文化环境决定了新疆教育的进步形式,在民国时期新疆社会文化进步演变的每一阶段,统治者们都会在原有形式的教育中增加新形式的教育。

因此,民国时期的新疆教育是与新疆社会文化系统,尤其是与新疆近代社会工业经济的进步需要相适应的。“所有这类机构都与地位流动规范联系在一块,地位流动规范基本上是获得自我提升的文化认可方案。”[25](35)民国时期的新疆历程了三任独裁者统治时期和一个政党统治时期。在教育人类学的研究范围,教育与政治的关系一直密切,教育在国家达成政治目的的过程中发挥了要紧用途。“为培养统治阶层的精英分子,而叫人民大众对统治阶层维持忠诚。”[25](38)民国时期的新疆统治者们创办和进步教育,一方面是为统治集团培养各类专业技术人才,效忠于统治集团,其次使新疆广大民众在思想意识上服从于自己统治。