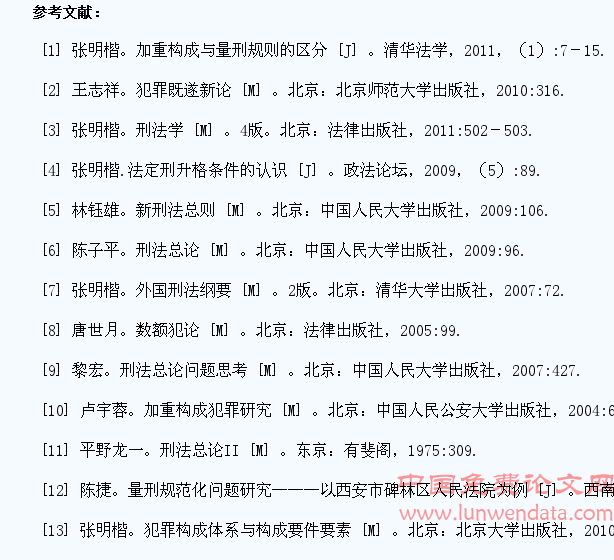

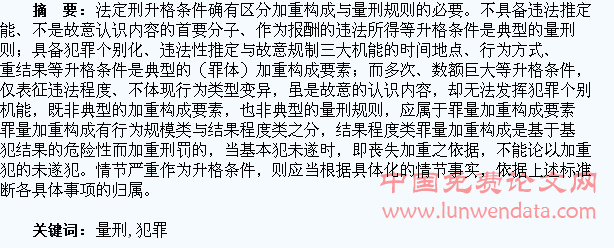

张明楷教授在《清华法学》2011年第1期上撰文,明确倡导应当严格区别加重犯罪构成与量刑规则,刑法分则单纯以情节(特别)紧急(恶劣)、数额(特别)巨大、最重要分子、多次、违法所得数额巨大、犯罪行为孳生之物数目(数额)巨大作为法定刑升格条件时,只能视为量刑规则;只有由于行为、对象等构成要件要点的特殊性使行为种类发生变化,进而致使违法性增加,并加重法定刑时,才是加重的犯罪构成[1].“区别说”的系统提出的确给“将大部分法定刑升格条件均视为加重构成,广泛承认情节加重犯、结果加重犯、数额加重犯、对象加重犯、方法加重犯等定义”的传统“加重构成说”①理论带来了不小冲击。

两说差异何在?区别说是不是有意义?在笔者看来,两说的差异主要在于犯罪未遂的认定和处置方面。以数额为例,国内刑法中的经济财产型犯罪常依据数额较大、数额巨大、数额特别巨大等确立两个甚至更多的法定刑档(法定刑幅度)。“数额较大”作为基本犯成立的构成要件要点,并无太大异议,而“数额(特别)巨大”之法定刑升格条件的性质,到底是加重构成还是量刑规则,对数额犯(未遂)量刑之法定刑基准的确定,则有着决定性影响。

由于加重的犯罪构成存在未遂犯,而量刑规则没有未遂犯,这意味着,若采加重构成说,则可能成立数额加重犯的未遂犯,比照数额加重犯既遂(数额(特别)巨大)的法定刑从轻、减轻处罚;若采区别说,觉得数额(特别)巨大是量刑规则,只须客观上没达到“数额(特别)巨大”,就不能适用加重法定刑,就无所谓数额加重犯未遂,即使处罚未遂也只能比照基本犯的法定刑从轻、减轻处罚。那样,哪种看法的处置结果更合理?法定刑升格条件是不是确有必要区别为加重构成与量刑规则?假如有,区别标准何在?本文尝试一一展开。

1、区别量刑规则与加重构成的可能性

(一)量刑规则是不是是量刑情节。

量刑情节,是指犯罪构成要件事实以外的,反映犯罪行为的社会风险性或犯罪每人身危险性程度,并在法官裁量刑罚时需要考虑的,据以决定刑罚轻重或者免于刑事处罚的各种事实状况。但由于对量刑定义有不同理解,学者对量刑情节的范围也有不同认识:一种看法倡导,量刑情节以某种法定刑幅度的确定作为首要条件和基础,是达成刑罚个别化时需要考虑的原因,同宣告刑有着势必的联系[2].另一种看法则觉得,量刑情节是选择法定刑与决定宣告刑的依据;量刑包含法定刑的选择,影响法定刑选择的情节是量刑情节[3].显然,对于选择法定刑(幅度)的依据是不是是量刑情节,两种看法认识不同。这样,基于前一种量刑情节定义来批判“将数额、情节等视为量刑情节”的看法[2]316,382-384就看上去无的放矢了。换言之,倡导加重构成说的学者将量刑情节局限在既定法定刑之下影响具体宣告刑的情节,故觉得法定刑升格条件皆为构成要件要点;而区别说论者则觉得,量刑情节也可以包含部分作为选择法定刑依据的情节,因此,法定刑升格条件的具体内容依据肯定标准可以区别为量刑情节(规则)与加重构成。可见,两说之争,部分缘由是由于对量刑情节定义的不同理解。

(二)量刑规则不同于德国刑法中量刑规则范例。

德国刑法理论明确区别构成要件的变异(加重构成与减轻构成)与单纯的量刑规则及其通例(范例)。①加重构成与减轻构成,是在基本犯构成要件基础上就特别特点方面作了扩展(如对于时间或空间方面的规定、对于推行方法上的规定、对于用肯定行为方法的规定、对于行为人与受害人关系上的规定)。这类变异之所以具备“构成要件”上的水平,是由于它们在对行为的无价值产生影响,与它们对法官而言是一个在拥有这类状况时需要适用的,也只能在拥有这类状况时才能适用加重或减轻的刑罚框架的一个完整的和强制性的规则。

而法律规定为“情节特别紧急”或“情节较轻”的不确定的加重刑罚和减轻刑罚事由状况与通过规则的例子形成的特别紧急情节的范例(比如德国《刑法》第243条第1款②),不涉及行为构成的理论,只不过构成刑罚量刑规则。对于量刑规则及量刑规则的范例,法官原则上可自由裁量决定。量刑规则的范例的特殊性在于:虽然这类范例“一般”是情节特别紧急,但具体案件中,尽管有范例存在,法官仍然可以拒绝认定特别紧急情节;反之,假如没范例要点,法官同样可以认定具备情节特别紧急的状况。

第一,量刑规则及其范例之所以不是行为构成,正是由于法官对其的自由裁量权,量刑规则及其范例并不拥有作为犯罪构成要件种类的完整性和强制性的特点。据此,反观国内刑法中的法定刑升格条件,作为抽象的法定刑升格条件的“情节特别紧急”本身就是一种整体的评价要点,法官依据具体案件的事实状况,判断行为是不是达到情节特别紧急的程度,的确体现了自由裁量的特征;但很多的司法讲解已将“情节特别紧急”具体化为各种事实范例,而对于具体化后的事实范例,法官却又失去了自由裁量权,即假如达到或符合具体化后的事实范例,法官只能认定为是情节特别紧急,没拒绝的权利。情节特别紧急的整体性评价转变为具体事实范例的符合性判断(抽象的法定刑升格条件变成了具体的法定刑升格条件),符合即适用加重法定刑,自由裁量权因此消失。①可见,德国法意义上的量刑规则及其范例,在国内刑法中并没有,反倒是国内刑法中法定刑升格条件适用的强制性,更像是一种行为构成要件要点的规定。

第二,从德国刑法中罪量规则范例的具体内容来看,范例多为时间空间、行为对象、行为方法、被害关系、身份等具体内容,这一点与加重构成要点的内容并无差异。换言之,当法官通过自由裁量决定依据符合范例的事实来适用为量刑规则配置的加重刑罚时,这类符合范例的案件事实可以加重法定刑的实质理由仍然是基于违法性、法益侵害程度递增的考虑;既然是表征违法的客观要点,那样,符合范例的事实在入罪时自然也应当适用或者准用客观构成要件要点的有关犯罪论规则。正因这样,区别行为构成与量刑规则的学者也承认这类一般例子在一些方面(比如错误理论和竞合理论中)可以像行为构成的特点一样被处置,又表现出它与行为构成的变化很相近。②也因这样,更有学者直接觉得量刑规则的范例仍是构成要件[4].

以上剖析表明,德国法中的行为构成与量刑规则的范例的区别,没办法照搬到国内刑法中。③反倒是,假如根据德国法认定量刑规则范例的规范,国内刑法中的法定刑升格条件更符合加重构成要件要点的特点,而非量刑规则。

(三)应当从与构成要件要点相不同的角度把握量刑规则定义。

尽管对量刑情节定义的理解不同、可资借鉴的域外经验又没法提供帮助,但就此得出加重构成说的结论仍为时髦早,由于虽然从正面探求量刑规则定义难有突破,但大家还需要尝试从与之相区别的加重构成定义上寻求突破口。本文看来,正是在与构成要件要点相不同的意义上,量刑规则定义才成为可能,区别说的立场方有意义。

变体(派生)构成要件,系指在基本犯构成要件的基础上,加以修正变化而成的不法构成要件。任何变体的规定,都需要拥有构成要件的品质,才足以称为加重或减轻的构成要件[5].这种品质的突出表目前于:作为(客观的)构成要件,需要是行为违法性的表征,并规制着有意的认识内容与意志内容,即构成要件的违法性判断机能和故意规制机能。④法定刑升格条件要被视为加重的构成要件,也需要同意这两个品质的检验:

第一,刑法分则中因行为、对象等构成要件要点的特殊性而使行为种类发生变化,进而致使违法性增加,并加重法定刑的要点,是加重的犯罪构成。加重构本钱身就是在基本构成基础上的倚赖性变体,这种倚赖性虽然不改变犯罪的本质属性,但通过“特别要点”的增加,从而使得基本犯性质(行为种类)发生局部的、非本质的变异。这类特别要点包含:行为时间、空间情状(如入户打劫、在公共场合当众强奸妇女等)、行为方法方法(如持枪打劫)、行为人与被害人之身份或关系(如国内台湾区域法律规定的杀害直系血亲尊亲属罪)、行为结果(如故意伤害致人死亡、打劫致人重伤、死亡)等等,此可谓“典型的加重构成要件要点”.对此,加重构成说与区别说均无异议。

对于典型的加重构成,尽管在国内刑法中没就加重构成确定新的罪名,但从构成要件的意义上剖析,典型的加重构成作为构成要件的部分质变,其事实上是确立了一个新的犯罪构成。因此,不只新增的“特别要点”是违法性表征的客观要点,是行为人主观认知的内容,而且,加重构成也存在我们的没有完成形态、共犯形态和犯罪竞合。

第二,在立法或司法讲解中,也常将(作为犯罪报酬的)违法所得数额巨大、最重要分子等作为法定刑升格条件。违法的本质是法益侵害,而非行为人获利,尽管可以说行为人违法所得越大,法益侵害越紧急,但却不可以说违法所得越小,法益侵害程度就肯定越低。可见,违法所得与违法性(法益侵害)之间没逻辑上的关联,不是违法性的表征,自然也不应当作为有意的认识内容;而最重要分子,是在犯罪构成中起组织、策划、指挥用途的人,但最重要分子不是特殊主体,只是刑法对行为人推行的犯罪行为进行综合评价的结果而已,易言之,是行为的违法性决定了行为人是不是是最重要分子,而不是最重要分子决定了行为的违法性大小,因此,最重要分子也不可能成为有意的认识内容。可见,违法所得、最重要分子作为法定刑升格条件时,并不符合构成要件之品质,不可以当作加重构成。此可以称作“典型的量刑规则”.无视此类量刑规则,是加重构成说的错误。典型的量刑规则,不是违法性、法益侵害的表征,不是主观罪过的认知内容,只有拥有或达到这类条件,才能引起法定刑升格、适用加重法定刑。

最后,作为法定刑升格条件的“(作为财产损失的)数额巨大”、“多次”、“犯罪行为孳生之物数额巨大”等,此类升格条件最大的特点就是“不典型”:一方面,以前述构成要件的两个品质来看,数额、多次(如多次打劫)、行为孳生之物(如伪造货币数额特别巨大)等法定刑升格条件,作为行为规模或结果大小的表征,与违法性、法益侵害程度有着逻辑上的关联性,也应当成为有意的认识内容,①因此,这类条件不同于典型的量刑规则;而其次,这类条件也不同于典型的加重构成,由于它们并没行为种类的变异,只不过行为规模、违法程度上有差异。②这类非典型的升格条件的属性,正是问题争论的焦点。

综上,尽管大家不可以照搬德国刑法中的量刑规则定义,但借用量刑规则定义来概括国内刑法中不具备构成要件品质的法定刑升格条件,还是适合的。违法所得、最重要分子等法定刑升格事由的存在,充分证明将法定刑升格条件一律视为加重构成是不符合立法实质的。在这种分类意义上,大家可以给国内刑法中的量刑规则作一个粗糙的界定:量刑规则,即刑法中所规定的,决定犯罪的法定刑幅度(法定刑档)的选择,但又不拥有加重构成要件特点的法定刑升格条件。

2、数额(特别)巨大的属性:量刑规则抑或加重构成

(一)数额(特别)巨大是不是是量刑规则。

如上所言,典型的加重构成与典型的量刑规则的归类,不应该存在太大异议;“数额(特别)巨大”等非典型的法定刑升格条件是加重构成还是量刑规则,才是问题的焦点。既然是在不同于加重构成的意义上用量刑规则定义,那样,也应当从构成要件的特点入手判断每个升格条件的归属———不拥有构成要件特点的,就不是加重构成,应归于量刑规则。假如仅从构成要件的违法性推定机能和故意规制机能两方面来看,数额巨大等非典型升格条件的确更像是加重构成,由于它们是法益侵害程度的表征,也应当是行为人主观认知的内容。①可问题是,除去上述两个机能,构成要件还有犯罪的个别化机能,即构成要件是犯罪的种类或定型,是不同某一犯罪与其他犯罪之功能[6][7].也正是由于在这一点上的缺失,区别说将这类非典型的升格条件视为量刑规则———“‘构成要件是刑罚法规规定的行为种类’。‘并非使行为成为犯罪的当罚的、可罚的要点都是构成要件要点;只有某犯罪中所固有些、种类的可罚的要点,才是构成要件要点’②。依据违法种类说的看法,只有表明违法行为种类的特点才是构成要件要点。而情节紧急、数额巨大、最重要分子、多次(或者对多人推行)、犯罪行为孳生之物数目(数额)巨大、违法所得数额巨大,虽然是表明违法性加重的要点,但并不是表明违法行为种类的特点。”[1]10.

依据这种看法,只有表征违法行为种类的要点才是构成要件要点,数额巨大等非典型升格条件,没行为种类或特点的变异,仅有违法程度的不同,因而不是加重构成。这一看法在德日与国内台湾区域的法律规定中,不会有多大问题。由于在这类国家或区域,具体个罪立法一般采取仅定性的行为种类模式,罪状是对某一种类的行为的特点或要点的描述。因此,构成要件自然也是被理解为“违法行为(作为刑法上禁止对象的行为)的种类(作为违法行为种类的构成要件)”③。

可是,国内刑法却不相同,不少个罪采“定性+定量”的“行为种类+行为程度”立法模式,通过数额、情节等罪量规定,将犯罪与同一性质种类的一般违法行为区别开来。这样,只须还是在“刑法规定的,行为成立犯罪所需要符合的,作为可罚行为的首要条件条件”的意义上理解构成要件定义(狭义的构成要件定义),那样,犯罪成立所需的、表征违法程度的罪量要点也当然应被视为构成要件要点。④可见,在国内刑法视域下,构成要件不止是行为种类,也需要行为程度;即构成要件既有罪体要点,也有罪量要点。一方面,承认数额较大、情节紧急是(基本)构成要件要点;其次,却又以“只有表明违法行为种类的特点才是构成要件要点”为由,将数额巨大、情节特别紧急等界定在(加重)构成要件的范围以外,显然是自相矛盾的。由于基本的构成要件与加重的构成要件都是构成要件,将决定违法性程度的罪量要点(数额较大、情节紧急)视为基本构成要件要点的同时,又觉得同样决定违法性程度的罪量要点(数额巨大、情节特别紧急)不应当视为加重构成要件要点,无论怎么样都缺少理论的一贯性。

区别说还指出:除去数额不影响行为种类以外,还有其他理由。比如,对纳贿罪的处罚也适用《刑法》第383条的规定,假如觉得《刑法》第383条第1款第(一)至(三)的内容是贪污罪的加重构成,那就意味着纳贿罪的加重构成与贪污罪的加重构成是一模一样的。可是这种结论是不成立的。但大家可以说,纳贿罪与贪污罪的量刑规则是相同的。刑法分则中对数额(特别)巨大的具体规定是量刑规则[1]10.

这种看法也值得商榷:一方面,加重构成对基本犯犯罪构成具备倚赖性,需要结合基本犯犯罪构成来看待加重构成的内容;也就是说,所谓“纳贿罪的加重构成与贪污罪的加重构成是一模一样的”的提法,只不过孤立地、单独地比较加要紧素的结果,假如坚持加重构成的倚赖性的话,纳贿罪的加重构收获应该是“纳贿数额在××元以上的”,贪污罪的加重构成则是“贪污数额在××元以上的”,这样又何来相同呢?事实上,上述论证混淆了加重构成要件与加重构成要件的加要紧素两个定义,加重构成要件事实上是由基本构成要件+加重构成要点构成的。其次,上述论断与论者的某些结论也是矛盾的。根据论者看法,故意伤害致人死亡、强奸导致被害人死亡、打劫致人死亡都是结果加重犯,加重结果(加重构成)都是“致人死亡”,假如根据上述论断,那就意味着故意伤害罪的加重构成、强奸罪的加重构成与打劫罪的加重构成也是一模一样的,假如这种结论也是不成立的话,那样,“致人死亡”也只能被视为量刑规则。显然这是不可以同意的结论。

除此之外,区别说还觉得:从表面上看,“某人偷窃数额巨大未遂”的说法,好像没不合理之处。但,“某人偷窃情节紧急未遂”(或“某人的偷窃行为有达到情节紧急的可能性,故认定为情节紧急的未遂”)的说法,是不成立的。数额(特别)巨大事实上也只不过情节紧急的一种表现形式。大家都知道,司法讲解针对情节(特别)紧急所规定的情形,第一就是数额较大或者巨大。既然这样,说“某人偷窃数额巨大未遂”就是很难成立的。不然,就会出现如下很难让人理解的现象:没有情节紧急的未遂,但当司法讲解将情节(特别)紧急量化为数额(特别)巨大时,则存在数额巨大未遂;依据刑法条文的规定,原本没有情节紧急未遂,但经由司法讲解便存在情节紧急的未遂。显然,只有将数额(特别)巨大作为量刑规则看待,才能防止上述不当现象[1]11-12.虽然这只不过将数额巨大作为量刑规则的旁证,但好像也值得商榷。

一方面,情节紧急是“情节”紧急。即第一作为法定刑升格条件“情节紧急”评价的基础是作为客观事实的“情节”.纵览立法与司法讲解的规定,这类客观事实,有些是强调特定时空范围、特定身份、行为方法、行为对象、致人重伤或者死亡的加重结果等“典型的加重构成”;有些是最重要分子、行为报酬之违法所得数额等“典型的量刑规则”;还有些就是这里讨论的数额(特别)巨大等非典型的升格条件。显然,应当依据“情节”的具体内容来判断具体的法定刑升格条件是量刑规则还是加重构成。假如将情节紧急作为一个整体,仅以“没有情节紧急的未遂”为由,就觉得数额(特别)巨大是量刑规则,恐怕会陷入自相矛盾的境地。

比如,对于《刑法》第263条打劫罪所规定的8种加重处罚情节,区别说倡导其中第(四)项“多次打劫或者打劫数额巨大”是量刑规则,其他内容都是加重的犯罪构成[1]14.而依据1979年《刑法》第150条打劫罪第2款之规定:“犯前款罪,情节紧急的或者致人重伤、死亡的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,可以并处没收财产。”比照新旧刑法不难发现,新刑法所规定的“打劫致人重伤、死亡的”以外的7种情节,无非是新刑法概括旧刑法时期的司法讲解、司法实践,将旧刑法之“情节紧急”规定具体化而已。根据区别说的看法,既然没有情节紧急未遂,那样,作为情节紧急具体化的具体内容也不应当承认其未遂,不然就是“依据刑法条文规定,原本没有情节紧急未遂,但仅由司法讲解便存在情节紧急未遂”的不当现象。这样,作为情节紧急具体化的7种情节都应作为量刑规则看待才对。[论\文\网 LunWenData\Com]

又如,《刑法》第318条组织别人偷越国(边)境罪规定了7种法定刑升格条件,区别说觉得,第(三)至(五)项是加重的犯罪构成,其他则是量刑规则[1]15.可是,依据第(七)项兜底条约“有其他特别紧急情节”的表述可以看出,前六项内容无非是“特别紧急情节”的举例而已,根据区别说,假如说没有情节紧急未遂,所例举的情节紧急的具体内容也不应该承认未遂,各具体情节都应当视为量刑规则,而不是依据前六项特别紧急情节的具体内容,区别为加重构成和量刑规则。

再如,张明楷教授倡导,抢夺致人死亡的,应是抢夺情节特别紧急。这种场所完全应当根据结果加重犯的原理处置,即只须行为人对死亡结果具备预见可能性即可[4]91.可是依据区别说的看法,既然情节特别紧急是量刑规则,经学理讲解作为情节特别紧急具体化内容的致人死亡,当然也只能被作为量刑规则看待才是,又何来结果加重犯呢?

可见,以“没有情节紧急未遂”为由,觉得作为情节紧急具体表现形式的数额(特别)巨大也不应当有未遂,从而倡导只能将数额巨大看作量刑规则,理由并不充分,并没将情节紧急每个具体表现形式同等看待,与自己区别说的倡导也存在自相矛盾之处。

其次,情节紧急是情节“紧急”,即情节紧急是立足于客观事实“情节”基础上的一种整体的评价要点。先有客观事实情状,再有对该事实情状是不是达到“紧急”标准的整体性评价。而行为既遂、未遂是行为的一种终极形态,是事实情状,是“是不是是情节‘紧急’评价”的素材和基础。可见,所谓“某人偷窃情节紧急未遂”本来就是不对的表述,它颠倒了作为评价首要条件的事实———未遂“情节”与对情节事实的评价———情节“紧急”之间的逻辑顺序。

“情节紧急未遂”不成立,但“××未遂”却可以评价为情节“紧急”.比如,作为打劫犯加重情节的“入户打劫”,假如行为人入户打劫未遂,当然应当是情节紧急的打劫未遂,以10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑为基准从轻、减轻处罚。司法讲解也规定:“偷窃未遂、情节紧急的,应当定罪处罚。”“诈骗未遂,……,或者具备其他紧急情节的,应当定罪处罚。”可见,“没有情节紧急未遂”的命题事实上是基于情节“紧急”之整体性评价特点而得出的结论。

以所谓“没有情节紧急未遂”为由,得出也不应当承认“(作为情节紧急具体化或表现形式的)数额(特别)巨大未遂”的结论,进而倡导数额(特别)巨大是量刑规则。这种看法混淆了法定刑升格条件———情节紧急中的“情节”事实与“紧急”评价:用基于后者所推导出的命题,来判断作为前者的数额等客观事实的性质是加重构成还是量刑规则,自然值得商榷。

另外,如前所述,区别加重构成与量刑规则的意义在于是不是存在未遂犯,即加重构成存在未遂,量刑规则没有未遂。一方面,将是不是存在未遂犯视为区别加重构成与量刑规则的适用成效(后果);其次,又以“没有情节紧急未遂”为标准,得出数额巨大是量刑规则的结论。这样,“是不是存在未遂”既是区别的成效,也成了区别的规范。尽管“是不是存在未遂”的确是检验某法定刑升格条件是加重构成还是量刑规则的试金石,但作为适用结果的它绝不可以同时成为大家区别加重构成与量刑规则的判断标准,不然不过是无益的循环论证而已。

综上所述,区别说将数额(特别)巨大视为量刑规则的原因,或者缺少理论的一贯性,或者有自相矛盾、循环论证等嫌疑。

(二)数额巨大是不是是典型的加重构成。

既然将数额巨大视为量刑规则的看法值得商榷,那样,是不是意味着数额巨大就是加重构成呢?如前所述,本文倡导以构成要件的品质为标准,区别加重构成与量刑规则,凡是符合构成要件品质的法定刑升格条件就是加重构成,不然即是量刑规则。数额巨大等非典型的法定刑升格条件,由于只是违法程度的表征,而未表现违法行为种类的变异,自然没办法承担“犯罪的个别化”这一构成要件的机能(品质),因而不是典型的加重构成。但,考虑到在基本犯中,同样只不过违法程度表征的数额较大等要点,都被觉得是基本构成要件要点。那样,就没理由将同样是违法程度表征的数额(特别)巨大等要点排除在加重构成要件要点以外,由于无论是基本构成还是加重构成,都是构成要件,具备一同的品质。

即使这样,也并不意味着笔者同意加重构成说,一方面,由于加重构成说并没注意到数额巨大等加重构成与典型的加重构成之间的差异,而是将所谓数额加重犯与典型的加重构成等同视之。比如,持加重构成说的论者指出:数额加重犯相对于数额犯而言,并不是一种简单的量变,而是存在一种由量变到质变的问题,其具备不同于数额犯的罪质和罪责。当然,这里的“质变”不是一种根本性的质变,而只是一种阶段性部分质变。依据哲学原理,只须事物的本质属性未变,事物大体上仍然处于量变过程,但假如非本质属性发生了重大变化,事物呈现出明显的阶段性,这就是总的量变过程中阶段性的部分质变。这种阶段性的部分质变没使数额加重犯形成一种截然不同于数额犯的独立的罪质,而只不过使罪质的内部呈现肯定的层次性变化[2]382.论者将数额加重犯也视为一种部分质变,并配以哲学原理的论证,从而使数额加重与结果加重、行为方法加重、对象加重等典型的加重构成维持在同一性质。但无论怎么样,数额加重只不过单纯的违法程度的提升,亦即“加重法定刑的数额与基本犯的数额只有程度上的差别,或者说是量差不同而已”[8].这与典型的加重构成“通过违法行为种类的局部变异从而致使违法性增加”的特质之间存在较大差异。即使将数额加看重为部分质变,这种质变也是不同于典型加重构成的另一种质变形式。前者是纵向的程度差异,而后者则是横向的种类不同。这种性质上有什么区别表明,将二者等同视之的加重构成说的看法同样值得商榷。

其次,罪刑均衡是检验上述学说的试金石,而对加重构成说非常重要的诘难恰恰是觉得该学说是对罪刑相适应原则的违背。诚如区别说所言:假定偷窃罪的数额较大、数额巨大与特别巨大的起点分别为1000元、1万元与10万元。若A偷窃9万元既遂,B意图偷窃11万元未遂。根据加重构成说的做法,对A可能判处的最低刑为3年徒刑,可能判处的最高刑为10年徒刑,而对B可能判处的最低刑为10年徒刑,可能判处的最高刑为无期徒刑。诚然,对B可以适用刑法总则关于未遂犯的处罚规定,尽管这样,对B的处罚仍然会重于对A的处罚。然而,A的偷窃行为已经给别人财产导致了实害,B的偷窃行为只不过有导致别人财产损失11万元的危险,所以,B的偷窃行为的违法程度一定轻于A的偷窃行为的违法程度。不难看出这种做法有悖罪刑相适应原则[1]13.司法实践中,对偷窃罪等数额犯的刑罚裁量,常以实质发生的数额为准,选择相应的法定刑档;但同时对于偷窃金融机构等数额(特别)巨大的财物而分文未取的情状,则常根据司法讲解,以偷窃罪(未遂)定罪,并以数额(特别)巨大的法定刑档为基准从轻、减轻处罚。假如同时贯彻上述做法,那样,同样以数额(特别)巨大的财物为偷窃目的的甲乙二人,甲偷窃了2000元;乙当场被擒,分文未得。对甲以所得数额至多科处3年徒刑,而乙则是在“3年以上10年以下有期徒刑”甚至“10年以上有期徒刑、无期徒刑”的基准上从轻、减轻处罚,量刑不公可见一斑。

综上,加重构成说将数额巨大等法定刑升格条件与典型的加重构成要点等同视之,忽略了二者在内容和性质上的重大差异,同时其适用成效的确与罪刑均衡原则有悖,同样值得商榷。在笔者看来,好似基本构成有罪体与罪量之分,加重构成也应当有罪体加重构成(要点)与罪量加重构成(要点)的区别。罪体加重构成要点,就是前文所提到的典型加重构成,而数额巨大、多次等非典型的法定刑升格条件,则基本上可以视为罪量加重构成(要点)。好似基本犯中的罪量要点是构成要件要点一样,内容和性质相同的加重罪量要点也应当视为(加重)构成要件要点;也好似基本犯的罪体要点与罪量要点之间存在差异一样,罪量加重构成要点也有着不同于罪体加重构成要点的特点,不可以将两类加重构成要点等同视之。

(三)罪量加重构成(要点)定义之倡导。

假如给罪量加重构成要点下一个概念的话,即罪量加重构成要点,是指刑法分则中规定的,通过单纯提升基本构成要件的某一特定要点的规模或程度,修正基本构成要件,而成立的加重处罚(加重其法律成效)的不法构成要件要点。罪量加重构成要点与罪体加重构成要点,二者都是加重构成要点,罪体加重构成拥有构成要件的三大机能(品质)———犯罪的个别化、违法性推定和故意规制,是典型的构成要件;而罪量加重构成,则是中国刑法“定性+定量”立法模式的产物———由于假如说基本犯中的数额较大等罪量要点是基本犯构成要件要点的话,那样,具备相同内容(都是关于行为或结果的程度与规模)和性质(都是违法程度的表征,与行为种类无关)的数额(特别)巨大等加重事由,就没理由将它视为与(加重)构成要件相对立的量刑规则。

罪量加重构成,特征有2、其一,它是罪量“加重构成”.作为罪量加重构成具体内容的各要点,应当符合(加重)构成要件的特质,即需要是违法性程度的表征,也应该是犯罪有意的认识内容;其二,它是“罪量”加重构成。即罪量加重构成要件要点并不涉及行为种类的局部变异,只是因违法程度的增加而加重处罚。从内容上看,罪量加重构成的具体要点,大致可分为两类:一类是行为规模;另一类是结果程度。

1.行为规模类(行为类),即通过对行为规模或者行为内容量化标准的提升,从而增加违法程度,加重法定刑的情形。比如:将“多次(或者对多人)推行”作为法定刑升格条件的情形。如刑法中强奸妇女、奸淫幼女多人,多次打劫,多次聚众斗殴,多次盗掘古文化遗址、古墓葬,多次组织、运送别人偷越国(边)境,多次强迫别人卖淫等等。多次是对各次犯罪行为的累加。可以觉得行为累加起到了使行为规模、违法程度提升有哪些用途,故而加重法定刑。依据刑法理论与司法实践,多次一般指三次以上,假如行为次数不足三次,自然不可以适用加重法定刑,亦即,假如行为人已经推行了两次打劫行为,正意欲推行第三次,但尚未着手,此时不可以将它认定为多次打劫的未遂。由于多次并不是判断行为得逞与否的要点,与犯罪既、未遂认定无关。①另一种表现是部分有关行为对象的数额规定。比如走私、贩卖、运输毒品罪中的毒品数目,供应、购买、运输假币罪、走私假币罪中的假币数额等。这类行为对象数额的特征是,在行为伊始、着手之时,客观的数额是基本确定的,行为人主观上对此也有认识(至少有概括性认识),而犯罪的既、未遂则取决于行为的完成与否。因此,假如行为人针对数额(数目)巨大的假币、毒品而推行走私、运输等行为没有完成、未得逞的,就应当认定为数额巨大的走私、运输犯罪的未遂,比照加重法定刑从轻、减轻处罚。可见,这种行为规模类的数额巨大等罪量加重构成要点,由于与本罪的既、未遂认定之间没直接关联,因而,在未遂犯法定刑基准的选择问题上与典型的加重构成并无太大差异。

2.结果程度类(结果类),则是通过对“行为给法益所导致的现实侵害结果”或者“行为孳生之物”的量的提升,增加违法程度,加重法定刑的情状。前者如偷窃罪、诈骗罪中的数额(特别)巨大,纳贿罪中的纳贿数额②等;后者如伪造假币罪的假币数目、制造毒品罪中的毒品数目等。此类数额与行为规模类最大有什么区别是,在行为伊始、着手之时,对于行为结果的规模、数额是不清楚的。完全可能出现如此的情形:行为人意图偷窃、诈骗数额巨大的财物,事实上却分文未得;行为人意图伪造、制造数目巨大的假币或毒品,结果仅伪造、制造出一小部分就被查处。这类状况当怎么样处置?怎么样选择法定刑基准?这正是量刑规则说与加重构成说争论的焦点,提出罪量加重构成定义的意义也正在于此。如上所述,基于数额(特别)巨大的法定刑升格条件与数额较大的基本犯罪量构成要件要点的相同性质与内容,大家赋予这类升格条件(加重)构成要件要点的地位;但同时,也基于这类要点与典型的加重构成要点之间的差异,而不可以将二者等同视之。[论文网 LunWenData.Com]

在典型的(罪体)加重构成中,加重构成是在基本构成的基础上,加入特定元素修正的产物。加重构成要点的加入,使得基本构成发生变异,从而形成相对独立的加重犯、加重构成;但变异是局部的,加重犯的成立倚赖于基本犯,即需要借用、回溯基本构成要件来判断该倚赖性变体的构成要件[5]106.就未遂而言,加重犯的既、未遂形态也需要借用、回溯到基本犯的既、未遂形态来判断。诚如耶塞克教授指出:“在加重构成要件状况下,(未遂)同样取决于行为人是不是直接开始达成构成要件。若行为人开始达成加要紧素(比如,在纵火前使灭火器不可以用),仅限于基本构成要件由此可以直接达成的场所,始可认定未遂。加重结果的行为(比如在推行打劫罪时携带射击武器)在基本犯的预备阶段(比如在接近打劫行为地)即达成的场所,行为人只能因基本犯未遂而受处罚。”①以国内刑法中公认的典型加重构成———入户打劫为例,“入户”是该加重构成区别于普通构成的“特别要点”(加重构成要点),决定能否适用加重打劫之法定刑,而“是不是劫取财物”既是基本犯也是加重犯犯罪既遂或未遂的规范。②可见,在典型的(罪体)加重构成中,决定犯罪形态的原因与加重事由(加重构成要点)是分开的,二者各司其职。③而在结果类罪量加重构成中,状况确有不同:

其一,数额之载体———结果,既是判断行为既、未遂的“行为人所期望放纵的,行为性质决定的侵害结果”,同时也是加重法定刑适用的条件。依据加重构成说,假如行为人意图偷窃数额(特别)巨大的财物而未得逞的,即认定为偷窃数额(特别)巨大财物未遂,比照数额(特别)巨大既遂的法定刑从轻、减轻处罚。此时,行为人主观上期望的,行为性质决定的可能偷窃数额(特别)巨大财物的客观危险性,既是未遂成立的实质条件,也是适用加重法定刑的客观理由,如此,作为法定刑升格条件的数额(特别)巨大就从客观的实害事实转换为可能偷窃数额(特别)巨大财物的危险状况。这一点显然与典型的罪体加重构成存在差异,由于典型的罪体加重构成是在基本犯罪构成基础上附加某些“特别要点”、以该特别要点的达成、客观存在(而非存在的可能性、危险性)作为适用加重法定刑的条件的。既然这样,姑且不论加重构成说“成立偷窃数额(特别)巨大财物的未遂犯”的结论是不是成立,至少从该结论的具体论证中可以发现,罪量加重构成与典型的罪体加重构成,在适用条件、未遂犯的认定等方面都存在明显差异,而将“所有法定刑升格条件都视作加重构成”的加重构成说的基本倡导中,却并未注意到这一差异,有欠妥当。

其二,依据客观未遂论的倡导,未遂犯处罚的依据在于发生法益侵害的紧迫危险性。“行为人意图偷窃数额(特别)巨大的财物而未得逞的”以未遂犯论处,无非是由于行为具备可能偷窃数额(特别)巨大财物的客观紧迫危险性。那样,这种客观紧迫危险性到底是偷窃基本犯未遂成立的实质条件,还是偷窃加重犯未遂成立的实质条件呢?尽管国内刑法总则规定原则上处罚所有故意犯未遂,但这并不现实,刑法理论一致觉得,未遂犯的处罚具备例外性,需要实质考察具体故意犯罪的特殊形态的可罚性。因此,“罪质紧急的未遂应当以犯罪未遂论处,如故意杀人未遂、打劫未遂、强奸未遂等;罪质普通的未遂只有情节紧急的,才能以犯罪未遂论处,如偷窃未遂、诈骗未遂等;罪质轻微的未遂不以犯罪论处。”[3]310甚至有学者提出,以最高法定刑为3年有期徒刑区别重罪与轻罪,重罪考虑处罚其未遂形态,轻罪则没必要处罚其未遂形态[9].正因这样,司法讲解才规定:“偷窃未遂,情节紧急,如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为偷窃目的的,应当定罪处罚。”这里的“情节紧急,如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为偷窃目的的”正是使罪质普通的偷窃行为未遂,达到可罚违法程度,以偷窃罪(未遂)论处的客观违法性提升的原因。

在笔者看来,这里作为情节紧急范例的“以数额巨大的财物为偷窃目的的”,正是表明行为可能偷窃数额巨大财物的客观危险性,从而提升客观的违法程度,使得罪质普通的偷窃行为未遂能以犯罪论处。假如倡导这样的情况成立“偷窃数额(特别)巨大财物的未遂犯”的话,岂不是将“以数额巨大的财物为偷窃目的的”(行为可能偷窃数额巨大财物的客观危险性)既作为偷窃未遂行为达到可罚违法程度、成立犯罪的客观标准,又作为加重法定刑的升格条件,这难道不是有违禁止重复评价的刑法原则吗?①其三,事实上,在“行为人意图偷窃数额(特别)巨大的财物而未得逞”的事例中,基本犯也是处于未遂状况,这就涉及基本犯罪未遂的行为是不是仍以结果加重犯未遂罪论之。这一点德国刑法理论的看法值得参考借鉴。德国实务及学说对于基础犯罪未遂的状况下能否适用结果加重未遂犯规定的问题,大致有3种说法:第1个说法是所谓的结果危险理论(LehrevonderErfolgsgefhrlichkeit),觉得结果加重犯的未遂犯的构成,原则上只有一种状况,就是基础犯罪已经既遂,但行为人具备有意的加重结果的部分未遂。

此一理论的主要理由是,结果加重犯之所以加重其处罚,其缘由是基础犯罪的结果具备特殊的危险性,因此,假如基础犯罪没既遂,则已经丧失加重的依据。第2个说法是所谓的行为危险理论,觉得不管哪一种结构的结果加重犯,假如基本犯罪部分未遂,但已经致使加重结果的发生,则均构成结果加重犯的未遂犯。此一理论的论点是,结果加重犯之所以加重其处罚,其缘由是基础犯罪行为的本身已经具备特殊的危险性,因此,即便基础犯罪未遂,其行为本身的危险性已经符合法律加重处罚的原因,所以应该构成结果加重犯的未遂犯。第3个说法是所谓有什么区别理论(pfferenzierendeTheo-rie),觉得基础犯罪部分未遂而已经致使加重结果的发生,能否论以结果加重未遂犯的问题,不可以以偏概全,而是需要根据个别的结果加重犯的规定来判断。假如某一特定的结果加重犯的规定是基于基础犯罪行为本身的危险性而加重处罚,那样,虽然基础犯罪未遂,仍应论以结果加重犯的未遂犯,比如德国《刑法》第177条第3项所规定的强奸致被害人于死,或第251条所规定的强盗致人于死即是。至于假如某一特定的结果加重犯的规定是基于基础犯罪的结果的危险性而加重刑罚,那样,基础犯罪未遂,已经丧失加重之依据,即不能论以结果加重犯的未遂犯,比如德国《刑法》第224条第1项所规定的伤害致重伤害罪,或第226条第1项所规定的伤害致人于死罪即是。②。

依据上述看法,结果加重犯未遂罪的成立,要么是基本犯罪未遂,而加重结果发生;要么是基本犯罪既遂,而有意的加重结果未发生,“意图偷窃数额(特别)巨大的财物而分文未取”的事例显然不是这两种状况。诚然在中国刑法中,也会成立“基本犯罪未遂,且有意的加重结果未发生”这类的加重犯未遂。但这类的加重犯未遂,仅针对类似打劫杀人、拐卖妇女中奸淫被拐卖的妇女等存在复数行为和复数结果、具备结合性质的特殊的加重犯而言[2]377、[10].在“意图偷窃数额(特别)巨大的财物而分文未取”的事例中,不只加重结果“数额(特别)巨大的财物”未发生,而且基本犯罪“偷窃数额较大的财物”也只不过未遂。很难想象,像偷窃数额(特别)巨大财物如此仅有单一偷窃行为、单一偷窃结果的加重犯种类,也能一定“基本犯未遂且有意的加重结果未发生”这类的加重犯未遂的成立。

反倒是区别理论“假如某一特定的结果加重犯的规定是基于基础犯罪的结果的危险性而加重刑罚,那样,基础犯罪未遂,已经丧失加重之依据,即不能论以结果加重犯的未遂犯”的看法,很符合国内结果数额加重规定的状况。加重数额是在基本数额基础上量的提高,是基于基础犯罪的结果危险性而加重刑罚,没基本数额,也就丧失了加重的依据,自不能论以结果加重犯的未遂犯。①日本学者平野龙一教授也表达了类似的怎么看,他将结果加重犯分为两类型型:一是像故意伤害致死那样,由第一结果即伤害致使第二加重结果即死亡;二是像打劫罪那样,以暴力行为为方法,一方面发生了第一结果即获得财物,同时又发生第二结果即死伤。在后一种场所,即便没发生第一结果,有时也会发生第二结果,假如第一结果未发生,大概认定为结果加重犯的未遂(可能存在未遂的结果加重犯)。在前一种场所,因为不发生第一结果就不会发生第二结果,既然已经发生第二结果,就不可以说是未遂;反之,假如没发生第二结果,则不可以认定为结果加重犯,也不可以认定为结果加重犯的未遂(不可能存在未遂的结果加重犯)[11].事实上,持加重构成说的论者也注意到了典型的结果加重犯与这里的结果型数额加重规定(即论者所称数额加重犯)之间的差异:在结果加重犯中,加重结果与基本结果的性质可能有所不同。而在数额加重犯中,加重数额与基本数额在性质上没任何差异。在加重结果与基本性质不一样的状况下,两者可以并存,而加重数额与基本数额之间则存在当然的包括与被包括关系,不可能并存[2]389.这一论断事实上与区别理论的看法已基本相当,既然“加重数额与基本数额性质上没差异、存在当然的包括与被包括关系”,那样,就同样不应该承认“基本犯未遂,且有意的加重结果也未发生”这类的所谓数额加重犯未遂的成立。

基于此,本文倡导,对结果类罪量加重构成规定,以偷窃罪为例,若行为人意欲偷窃数额(特别)巨大的财物,但因为意志以外是什么原因分文未得的,应当以偷窃罪(未遂)论处,依据刑法总则未遂犯之规定,在偷窃数额较大的法定刑基准上可以从轻、减轻处罚;假如因为意志以外是什么原因仅获得数额较大的财物,则以偷窃数额较大的财物的既遂犯论处。可见,在适用加重法定刑的规范问题上,量刑规则、罪体加重构成要件(有意的结果加重犯除外)和罪量加重构成要件都是以加重条件的客观存在为首要条件的;不一样的只不过,量刑规则与违法无关,无所谓既、未遂;罪体加重构成要件和行为类罪量加重构成要件,加要紧素与既、未遂认定的规范相离别,存在所谓的加重犯未遂;而结果类罪量加重构成,加要紧素与既、未遂认定标准合一,加重犯未遂意味着基本犯也是未遂,这种意义上的加重犯未遂是很难成立的。

综上所述,罪量加重构成定义,意在概括那些不改变行为种类,只不过通过单纯地提升行为违法程度,从而加重法律成效的法定刑升格条件[12].从具体内容上看,包含行为规模和结果程度两大类。不过从实质意义上看,罪量加重构成定义的真的意义在结果程度类罪量加重构成要点,此类规定是基于基本犯的结果的危险性而加重刑罚,假如基本犯之结果没发生(基本犯未遂),那就已经丧失加重之依据,即不能论以结果加重犯的未遂犯,只能以行为可能侵害更大规模和程度的法益的客观危险性为由,觉得是“罪质普通的未遂只有情节紧急的,才能以犯罪未遂论处”的情状,以基本犯的未遂犯论处。

3、情节(特别)紧急的属性

区别说觉得,作为法定刑升格条件的情节(特别)紧急,也只不过量(违法程度)的变化,不会是违法行为种类发生变化,故不应是加重的犯罪构成,只能视为量刑规则[1]11.的确,情节紧急是一种整体的评价,综合客观事实,假如觉得案件符合作为法定刑升格条件的情节紧急的需要,即适用相应的加重法定刑,反之,不可以适用相应的法定刑。可见,作为法定刑升格条件的情节紧急,的确具备类似量刑规则的适用特征。不过,也有两点疑问:

第一,与“作为基本犯构成要件罪量要点的数额较大与作为法定刑升格条件的数额(特别)巨大之间的关系”相同,在基本犯的罪状描述中同样存在“情节紧急”要点,区别说觉得,基本罪状中的情节紧急是构成要件要点,是一种整体的评价要点[13].那样,与情节紧急要点具备相同内容和性质的“情节特别紧急”,也应当同样觉得是(加重)构成要件要点才对,而不应只是量刑规则。在此,区别说恐怕缺少理论的一贯性。

第二,情节紧急的确是一种整体评价,但评价的首要条件是客观存在的具体情节。需要区别作为评价结果的情节“紧急”与作为评价基础的“情节”紧急。国内刑法常常通过立法或司法讲解,将情节紧急的情节具体化,而对于具体化后的各具体情节,假如客观行为符合该具体情节时,原则上就需要认定为情节紧急。换言之,伴随情节紧急的情节在立法或司法讲解中的具体化,情节紧急的整理综合评价已经为部分事实的符合性判断所取代。这类被具体化的情节事实,是加重构成要点还是量刑规则,则需要结合上文的规范逐一判断。好似前文所举的打劫罪的例子,旧刑法中作为打劫罪法定刑升格条件的“情节紧急”,在新刑法中被具体化为7个具体的法定刑升格条件,就需要大家依据7项内容,具体判断各自的属性。

可见,情节紧急型法定刑升格条件的属性,恐怕不可以以偏概全。当立法或司法讲解将情节紧急具体化为若干客观具体情状时,应当第一依据其具体内容,判断该客观情状是加重构成还是量刑规则。只有剩下的“其他情节紧急的”的兜底条约,由于还保有整体评价的本性,还勉强留有类似量刑规则的适用特征。

依据上述看法,当情节紧急具体化为最重要分子、作为报酬的违法所得等内容时,应当视为典型的量刑规则;当情节紧急具体化为特定时间地址、特定行为方法、特定主体、致人重伤死亡的加重后果或与基本犯不同质的他罪行为或结果时,则应当视为典型的罪体加重构成;而当情节紧急具体化为多次、数额等与违法行为种类无关、但在量上增加违法程度的客观要点时,则应当将它们视为罪量加重构成要点,特别是其中作为行为指向的法益侵害结果和作为行为孳生之物的结果这两种结果类罪量加重构成,对于这种结果类罪量加重构成要点,不能承认所谓“加重犯未遂”,只有客观拥有该加重结果时,方有升格法定刑的适用。

比如,2011年4月8日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应使用方法律若干问题的讲解》第5条规定:“诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目的的,或者具备其他紧急情节的,应当定罪处罚。借助发送短信、拨打电话、网络等电信技术方法对不特定多数人推行诈骗,诈骗数额很难查证,但具备下列情形之一的,应当认定为《刑法》第266条规定的‘其他紧急情节’,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:(一)发送诈骗信息5000条以上的;(二)拨打诈骗电话500人次以上的;(三)诈骗方法恶劣、风险紧急的。推行前款规定行为,数目达到前款第(一)、(二)项规定标准10倍以上的,或者诈骗方法特别恶劣,风险特别紧急的,应当认定为《刑法》第266条规定的‘其他特别紧急情节’,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。”

根据本文看法,其中的“诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目的的,应当定罪处罚”就是所谓“意图诈骗数额特别巨大的财物而未得逞”的状况,诈骗罪的“数额巨大”是结果程度类罪量加重构成要点,诈骗结果未发生,不可以认定为所谓诈骗加重犯未遂。因此,假如意图诈骗数额特别巨大的财物而实质分文未得时,应当以基本犯诈骗罪(未遂)论处,适用数额较大的法定刑,并适用总则未遂犯规定;假如意图诈骗数额特别巨大的财物而实质获得数额较大的财物时,则以数额较大的诈骗罪既遂论处。

而其中的“诈骗未遂,具备其他紧急情节的”,从具体内容上看,除第(三)项兜底的整体评价内容外,第(一)、(二)项事实上是对行为方法、行为程度的特殊化,可将它视为典型的加重构成或者是与典型的加重构成具备相同处置成效的行为规模类罪量加重构成,亦即承认所谓诈骗加重犯未遂。唯有这样,方能合理理解司法讲解依据行为规模的不同而规定不一样的适用成效的状况———“应当认定为《刑法》第266条规定的‘其他紧急情节’,以诈骗罪(未遂)定罪处罚”和“应当认定为《刑法》第266条规定的‘其他特别紧急情节’,以诈骗罪(未遂)定罪处罚”两档不一样的诈骗罪(未遂)处罚标准。[论文网]